Sagen um die verschwundene Burg. 8

Ein seltsames

Geschichtsbuch. 15

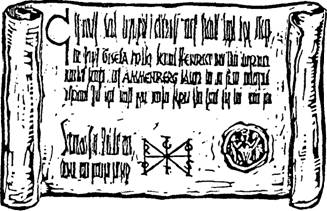

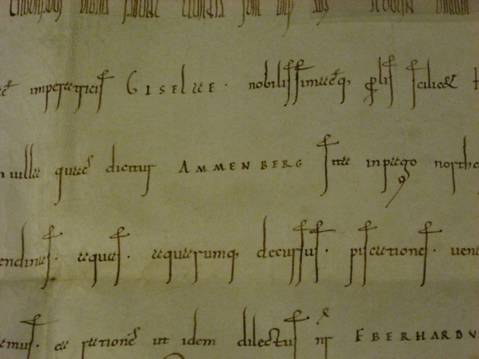

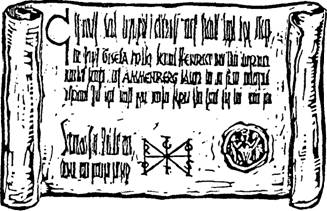

Ein kostbares Pergament 19

Ein königlicher Freund

Ambergs 23

Friedrich der Siegreiche

– Der böse Fritz 28

Amberger Treue – Amberger

Blut 28

Ein guter Vormund. 28

Eine kurze aber

erfolgreiche Regierung – Ludwig IV. 28

Vom Vormund zum Kurfürsten. 29

Amberg und die Arrogation. 33

1452 – Zögerliche

Anerkennung Friedrichs 34

Erfolgloses Verhandeln

1453. 35

Schmerzhafter Freitag

1453. 36

Interdikt in Amberg. 39

Winterfeldzug gegen

Amberg. 42

Strafjustiz am 5. Februar

1454. 44

Einschränkung städtischer

Rechte. 45

Behandlung „etlicher

Abtrünniger“ 49

Amberg unter Friedrichs

Herrschaft 52

Friedrichs oberster

Geschützmeister, ein Amberger 55

Friedrichs Probleme. 58

Philipps Hochzeit in

Amberg. 61

Kurfürst Philipp. 62

Aufruhr Fehler! Textmarke nicht

definiert.

Hans Klopfer, Bürger zu

Amberg. 66

Notvolle Jahre in Weiden. 67

Reich durch Heirat 68

Besitzer einer Kapelle. 69

Bürger zu Amberg. 70

Klopfermesse St. Wolfgang. 72

Bürger unter Bürgern. 73

Die Klopferstiftung. 74

Wenn Fürsten heiraten. 78

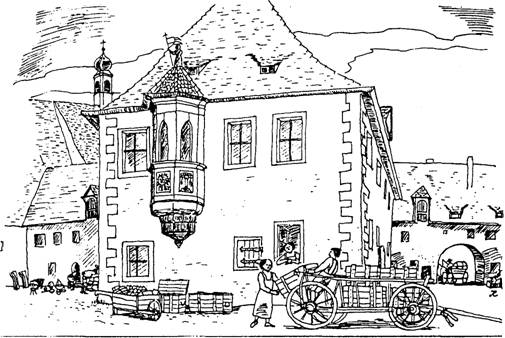

Vilsabwärts Eisen,

vilsaufwärts Salz. 83

Rechtsstreit um

beschädigte Brücke. 86

Wie der Eselsbeck seinen

Namen bekam.. 98

Der ungetreue

Fuchssteiner 100

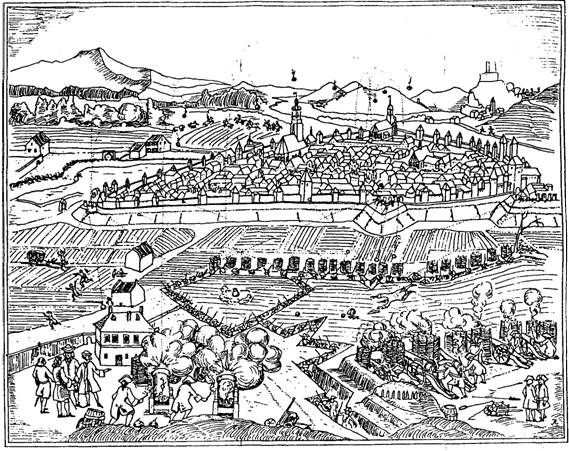

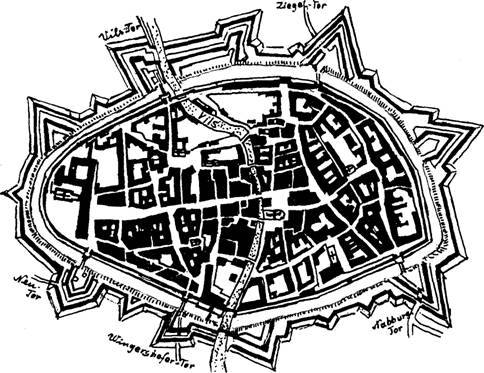

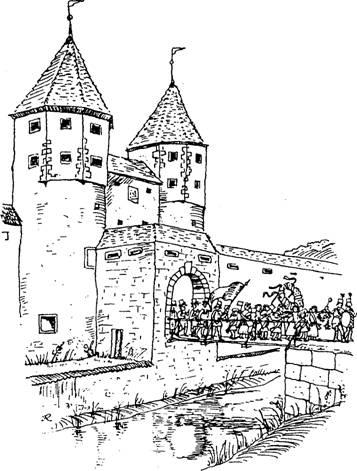

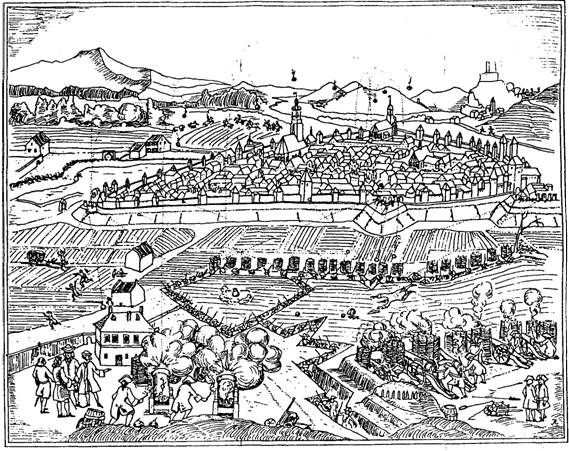

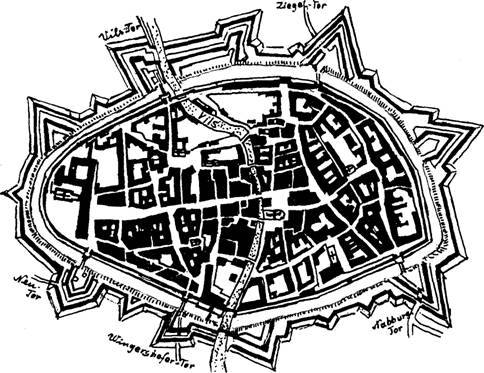

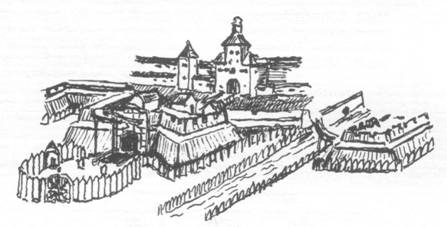

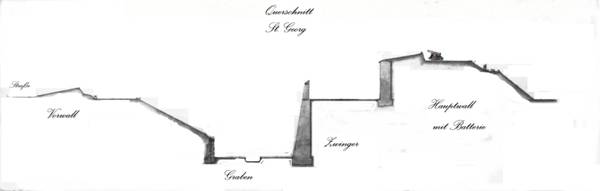

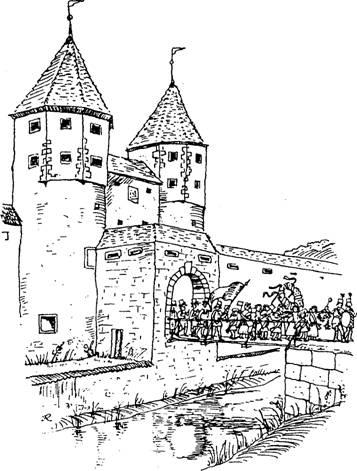

Die festeste Fürstenstadt 103

Das "Amberger

Lärmen" 108

Kurfürst Friedrich's

Gewaltritt. 114

Das große Sterben - Die

Pest in Amberg. 120

Neue Heimat in Amberg,

1649. 129

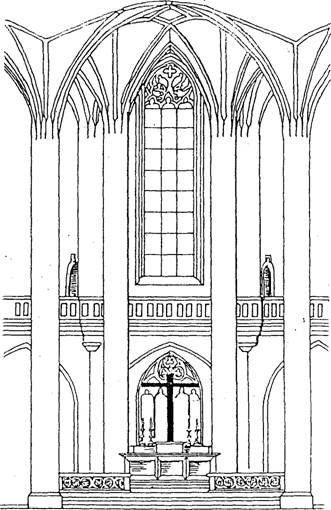

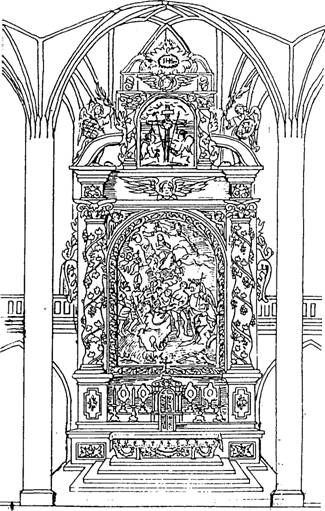

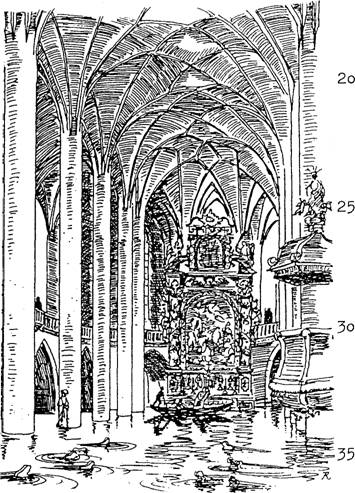

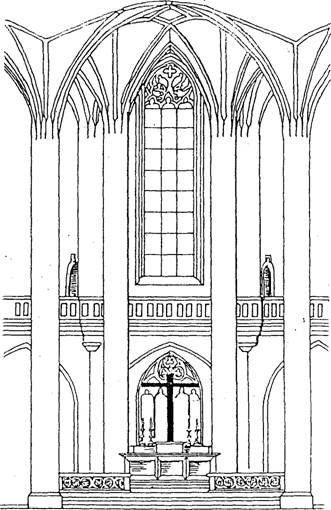

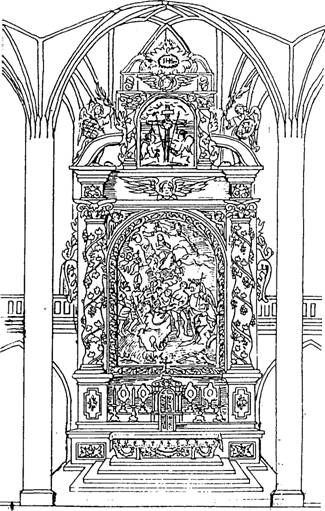

Ein Hochaltar für St.

Martin. 134

Der Amberger Knödel 140

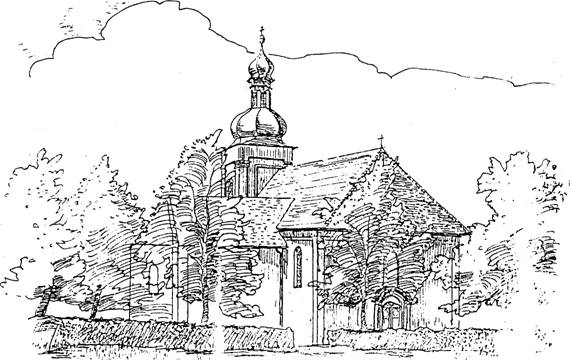

Der Heideschuster Lind

und die Sebastianskirche. 147

Die Belagerung Ambergs im

Österreichischen Erbfolgekrieg 1745. 153

Zuversicht in Amberg. 153

Winterfeldzug gegen

Amberg. 154

Gefechte zwischen

Ullersberg und Kastl 157

Die erste Belagerung. 159

Beängstigende

Vorbereitungen, eine bange Nacht 162

Die Entscheidung,

Neumarkt 164

Die zweite Belagerung. 166

Ausfall der Amberger 169

Ende der Belagerung. 171

Abmarsch der Garnison -

Kapitulation. 172

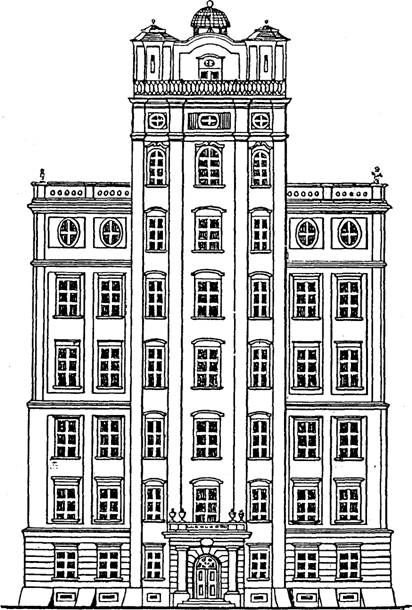

Anselm Desing, ein

Universalgenie aus Amberg. 176

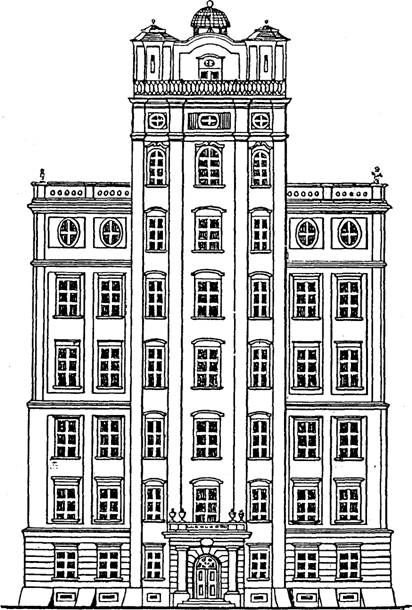

Dozent in Salzburg. 178

Baumeister in

Kremsmünster 179

Hunger! Hunger! 185

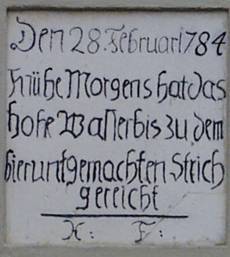

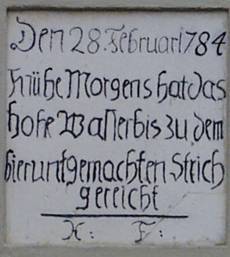

Hochwasser in der

Altstadt 1784. 194

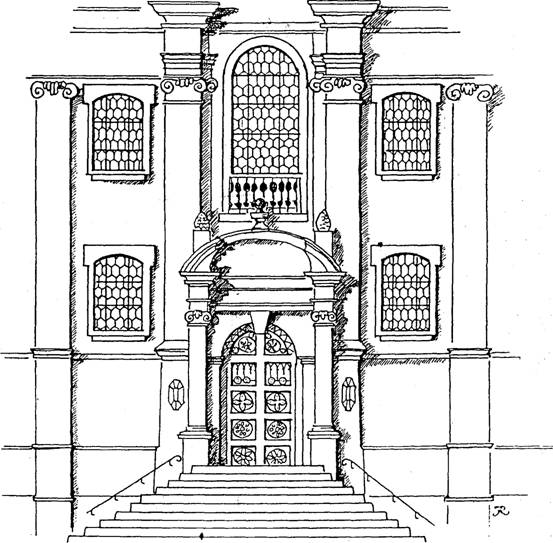

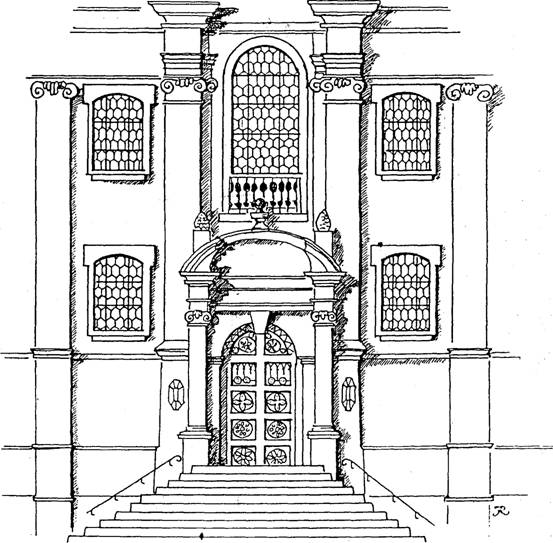

Bernhardskirche -

Nationaltheater 199

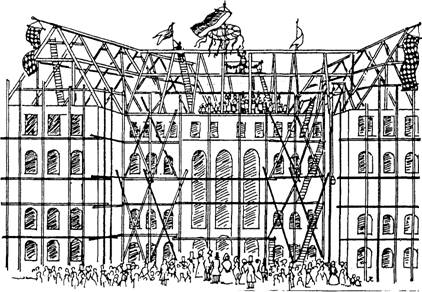

Rezers Ehrentag -

21.09.1848. 208

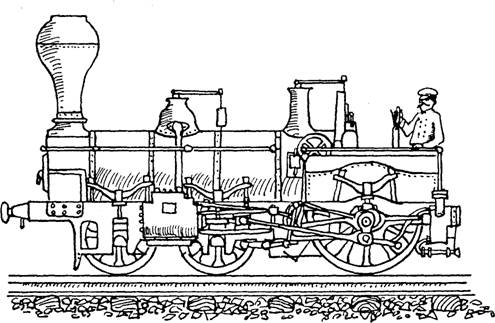

Amberg und die Eisenbahn. 218

Wasserversorgung Ambergs

bis 1893. 227

Wasser in Amberg. 227

Wasser für den Haushalt 229

Manche Handwerker

brauchten besonders viel Wasser 229

Öffentliche Brunnen in

der Altstadt 231

Die städtische

Wasserleitung. 233

Jesuitenleitung und

andere Privatanlagen. 236

Hygienische Verhältnisse

und Wasserversorgung. 238

Wasser für Ambergs

Krankenhaus 240

Ambergs Wasserversorgung

im 19. Jahrhundert 245

Leitungswasser für Amberg

- 1892/93. 249

Ein Mahnmal aus schwerer

Zeit 256

Das Kümmersbrucker

Gefangenendenkmal 256

1914 – die ersten

Franzosen in Amberg. 257

Menschliche Anteilnahme. 258

Barackenlager

Kümmersbruck – Amberg. 260

Zivilgefangene in Amberg. 260

Aufruf um Hilfe. 262

Sterbefälle und Geburten

im Lager 263

Kriegsgefangenlager für

Franzosen, Russen und Italiener 265

Ums tägliche Brot 267

Ärztliche und religiöse

Betreuung. 270

Arbeiten im Lager –

Freizeit 272

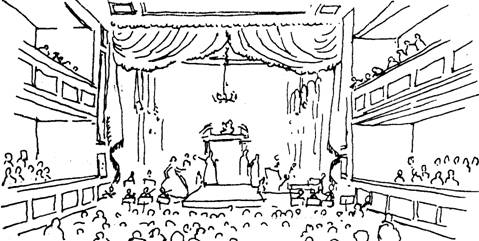

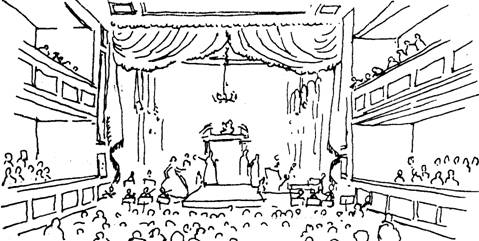

Amberger Lagertheater 275

Arbeitseinsatz der

Gefangenen außerhalb des Lagers 278

Helfer in der

Landwirtschaft 280

Ende des

Kriegsgefangenenlagers 1919. 282

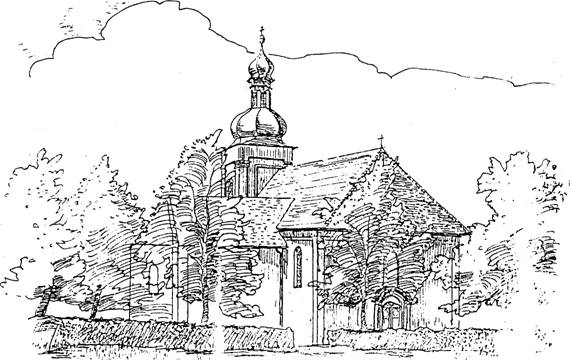

Wer nach Amberg kommt, ganz gleich aus

welcher Richtung, sieht stets als erstes Zeichen der Stadt den Mariahilfberg

mit der schönen Wallfahrtskirche. Früher schaute eine Burg von dieser Höhe aus

weit ins Land. Eine Burg? Wo ist die denn hingekommen?

Schon vor 200 Jahren wussten das die

Amberger nicht mehr genau. Was haben sie nicht alles vom Ende dieser Burg

erzählt. Um 1840 hat Herr Schönwerth diese

Geschichten für seine Sagensammlung aufgeschrieben. Hier eine Zusammenfassung:

Nordöstlich der Bergkirche ist ein

zerklüftetes, muldenreiches Gelände, das um 1800 noch unbewaldet war und die

Hollerwiese genannt wurde. Dort stand in alter Zeit ein großes Schloss, das

zuletzt zwei Ritterfräulein gehörte. Von ihrem Vater hatten sie außerdem das

Klösterl in Amberg und die Orte Raigering und Neumühle geerbt.

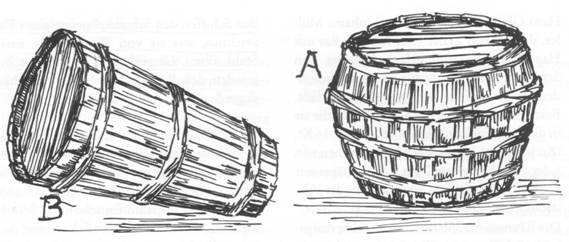

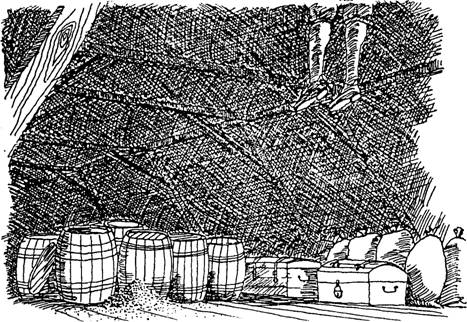

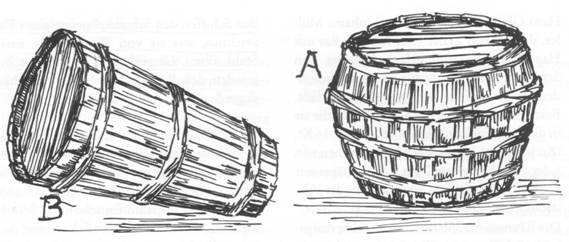

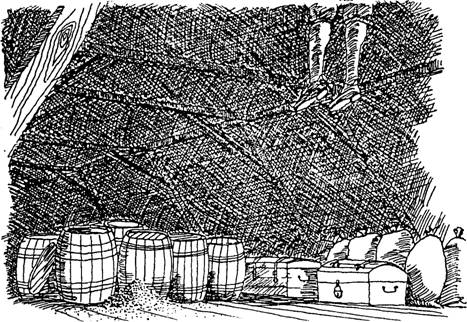

Nun lagerte im Keller des Schlosses in

Fässern und Kisten eine riesige Menge Geld und die beiden wollten ihren

gemeinsamen Reichtum teilen. Eine der Schwestern war blind. Die sehende

Schwester holte deshalb ein Metzengefäß, denn abzählen konnte man die Münzen

nicht. Für sich selbst füllte sie den Metzen ordnungsgemäß, für ihre Schwester drehte

sie das Maß um und häufelte die Münzen auf den Boden. Sie forderte sogar die

Blinde auf, mit ihren Händen sich zu überzeugen, dass auch für sie der Metzen

randvoll war. So betrog sie die Blinde. Diese aber tastete zum Schluss die beiden

Haufen ab und merkte schnell den Betrug. Verbittert verließ sie ihr Vaterhaus

und verwünschte es. Da bebte die Erde. Das Schloss versank und ein öder, unfruchtbarer

Erdenfleck nahm seine Stelle ein. Die Blinde verbrachte den Rest ihres Lebens

in Neumühle. Die Habgierige aber ward nicht mehr gesehen.

Vom Untergang der Burg berichtet auch eine

andere Sage. Es hauste auf dem Berg ein schlimmer Raubritter. Er nahm den

Kaufleuten ihre Waren weg und holte den Bauern die Ernte vom Felde. Über dieses

Treiben war seine gute Tochter sehr betrübt. Sie tat alles, um das Unrecht

wieder gut zu machen. Sie half den Beraubten, wann immer sie konnte. Oft hat

sie den Vater gebeten, sein wüstes Treiben aufzugeben, doch er hat sie nur ausgelacht.

Auch auf die Strafe des Himmels wies sie hin, aber der Ritter blieb verstockt.

Schließlich war das Maß seiner Schuld voll. Ein Gewitter zog auf, das den Tag

zur Nacht machte. Als das Unwetter ausgetobt hatte, war das Schloss nicht mehr

zu sehen. Es war in der Erde versunken.

Seitdem sieht man am Sonnwendabend

eine Jungfrau in weißem Gewande bei der Hollerwiese auf einem Stein sitzen.

Neben ihr wacht ein schrecklicher Hund, kohlschwarz, mit feurigen Augen. In den

Zähnen hält dieses Untier den goldenen Schlüssel, der die Schatzkammern der

versunkenen Burg öffnen kann. Den Vorübergehenden winkt die Jungfrau zu, doch

bisher hat es noch niemand gewagt, dem Höllenhund den Schlüssel zu entreißen

und den Raubritterschatz zu heben.

Auch beim Kräuterbrünnerl, dem alten Schlossbrunnen,

ist es nicht geheuer. Zu heiligen Zeiten sitzen auf der Einfassungsmauer zwei

Geister, Mann und Weib, Gesicht und Kleider wie Birkenrinde. Das sind die

Hirtenleute des wilden Ritters, die ihm bei seinen Übeltaten geholfen haben.

Auch sie winken allen zu, die vorbeikommen, ja, sie begleiten diese oft bis zum

Lindenbrünnerl und warten, dass man sie anspricht.

Manche haben beim Kräuterbrünnerl eine

große Herde geisterhafter Schafe gesehen und aus dem versunkenen Schloss eine

wunderschöne Musik gehört. Andere berichten von einer weißen Frau, die eine

Butte mit glänzenden Goldreifen trägt, um Wasser zu schöpfen.

Eine Bäuerin aus Raigering musste

einst in der Christnacht nach Amberg, um einen Arzt zu holen. Ein Irrlicht

führte sie zum Brunnen, und dort erwartete sie gar freundlich die weiße

Jungfrau. Beide schritten durch eine Tür neben der Brunnenstube in den Berg. Sie

kamen in einen Saal. Ein grimmiger Ritter saß dort an einem Tisch und stützte

sich auf sein Schwert. An einem anderen Tisch saßen mehrere Herren in schwarzen

Gewändern und tranken aus großen Humpen. Aus einem düsteren Nebengemach drangen

Klagelaute von Gefangenen. Die Jungfrau kniete sich vor dem Ritter nieder und

zeigte dann der Bauersfrau die Schätze, die der Ritter zusammengeraubt hatte.

Doch vor Schreck konnte die Bäuerin keinen Ton herausbringen. Sie flüchtete aus

dem Saal, ohne auch nur eine der Münzen genommen zu haben. Hätte die gute,

redliche Frau zugegriffen, dann wären die Geister erlöst gewesen.

Ein bekannter Geizkragen hatte es auf

diese Schätze abgesehen. Er suchte zu heiliger Zeit diesen Ort auf und ging mit

der Jungfrau in den Berg und ward nie mehr gesehen.

Die Stelle der versunkenen Burg, also

die Hollerwiese, ist öde und unfruchtbar und nichts wächst auf ihr, denn sie

ist verflucht, berichtet Schönwerth. Die Burg ist allerdings nicht tief

versunken. Würde ein Hahn an der richtigen Stelle scharren, könnte er die

Turmspitze freilegen. Wenn man auf dieser Wiese einen Stein fallen lässt, dann

klingt es dumpf und hohl aus dem Erdengrund, denn nicht nur die Burg liegt

knapp unter der Oberfläche, auch alte, unterirdische Gänge ziehen sich durchs

Erdreich hinunter zum Ziegeltor, zum Schloss Rosenberg und zum Annaberg bei

Sulzbach.

Der Bergfried der Burg

Sicher kommen uns diese Geschichten unglaublich vor. Doch es

stimmt, dass auf dem Berg eine Burg war, und zwar dort, wo jetzt unsere

Wallfahrtskirche steht. In keinem Archiv hat man bisher gefunden, wer sie

errichtet und bewohnt hat. Noch im 14. Jahrhundert tagte die Landschranne auf

dem Berg nahe der Burg, und deren letzter Rest, der mächtige Bergfried, wurde

erst 1702 abgebrochen.

Auf der Hollerwiese stand nie ein Schloss. Das sehr hügel-

und muldenreiche Gelände ist jetzt trotz des sagenhaften Fluches mit schönen

Bäumen bewachsen. Unter der Erde aber gibt es wirklich Hohlräume, und es tönt

an manchen Stellen dumpf, wenn man fest aufstampft. Bereits Wiltmeister

berichtet in seiner Chronik von diesem „Hohlen“ auf der Hollerwiese, die einst

„Hohle Wiese“ hieß. Doch wie entstanden diese Hohlräume?

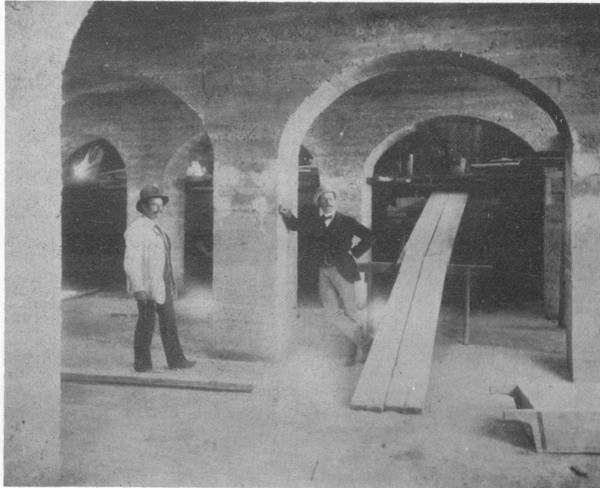

Man hat schon sehr früh die festen, gelben Sandsteine des

„Ambergs“, so hieß einst der Mariahilfberg, für die Gebäude der Stadt

gebrochen. Hinter der Ruine der alten Burg hat man um 1550 sogar ein Bergwerk

mit Stollen und Schächten angelegt, um an die Steine zu kommen. Man schuf also

einen unterirdischen Steinbruch.

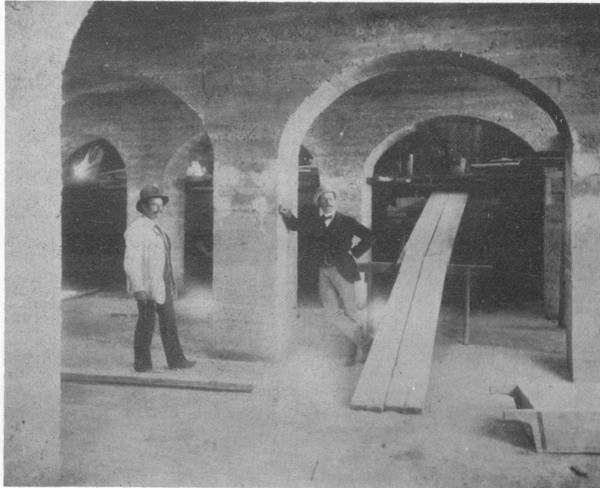

Nachdem dieser aufgelassen wurde, brachen nach und nach

stellenweise die Stollen und der Zugang ein und schließlich versank dieser

seltene Steinbruch unter der Erde in Vergessenheit. Man entdeckte dieses

Bergwerk wieder, als 1978 ein Stollenstück einbrach und man in das alte

Steinbergwerk einsteigen konnte. Außerdem fand man im Staatsarchiv, Akten über

diesen unterirdischen Steinbruch.

Franz Schönwerth, der uns diese Sagen aufgeschrieben hat,

ist in Amberg geboren. Er hat außer den Sagen unserer Heimatstadt auch jene der

gesamten Oberpfalz gesammelt. An ihn erinnert eine Straße im Dreifaltigkeitsviertel.

Jahrhunderte ober- und unterirdischer Steinbruchtätigkeit

haben auf unserem Berg vielerorts Mulden, Gruben, Steilhänge, Abraumhalden und

sogar unterirdische Gänge hinterlassen.

Auch das sagenumwobene Kräuterbrünnerl hat einen

irreführenden Namen. Es erinnert nicht an üppige Kräuter, die einst hier

wuchsen, sondern an den ersten Mesner des Marienheiligtums auf dem Berg. 1662

bezog Sigmund Kreukl das Mesnerhaus und musste über 30 Jahre jeden Tag das

notwendige Wasser an einer kleinen Quelle holen, die bald Kreuklbrünnlein hieß,

und von dem auch im 18. Jahrhundert in den Bergkirchenrechnungen berichtet

wird. Im 19. Jahrhundert wusste man vom Mesner Kreukl nichts mehr, und Kreuklbrünnerl

musste man sinnvoll erklären. Man wandelte „Kreukel“ zu „Kräuter“ um, und das

ergab einen zwar klar verständlichen, aber irreführenden Sinn.

Die Herrnstraße, die zum Rathaus führt, ist aufgerissen.

Neue Kanalrohre sollen eingelegt werden. Die Arbeiter pickeln, und der kleine

Wall gelben Sandes wird immer höher. Wer ins Geschäft geht oder zum Einkaufen,

der bleibt ein bisschen stehen und guckt neugierig in den Graben. Dann geht er

wieder weiter.

Einer aber hat Zeit. Stundenlang steht der Mann schon da und

schaut jedem Schaufelwurf nach. Manchmal bückt er sich auch, hebt ein wenig

Erde auf und zerbröckelt sie mit seinen Fingern. „Was der wohl sucht“, denken

sich die Leute, die vorübereilen.

Jetzt wird die Erde schwarz braun. „Herr Oberregierungsrat,

was ist das für Zeug?“, fragt einer der Arbeiter, der auf einer Schaufel spürt,

wie schwer der schwarzbraune Brocken wiegt. „Das ist Schlacke von den

Eisenschmieden, die früher einmal in unserer Stadt betrieben wurden“,

antwortete Herr Oberregierungsrat Dollacker. Die Arbeiter wundern sich, dass

der Schlackenbrocken so schwer ist.

Ja, damals, im 10. oder 11. Jahrhundert, so alt sind diese

Schlacken sicher, da konnte man das Erz noch nicht so gut ausschmelzen wie

heute. In den Schlacken steckt noch viel Eisen und daher sind sie so schwer.

Die Arbeiter pickeln und graben weiter. Die Schlackenschicht

nimmt gar kein Ende. Jetzt fällt dem Herrn Oberregierungsrat ein Brocken

besonders auf. „Das ist doch keine Schlacke?“, denkt er sich. Er hebt ihn auf

und kratzt mit den Fingern die Erdkruste weg. Neugierig schauen die Arbeiter

zu. „Das ist ja ein Geißhorn!“, lachen sie. „Reich waren die Amberger damals

nicht, wenn sie sich mit Geißen abfretten mussten“, sagen sie und lachen noch

einmal.

Ein hart gebrannter säulenartiger Lehmbrocken rollt über die

Schaufel. Dollacker schüttelt, stochert an dem Gebilde und schau, im harten

Klumpen steckt eine Röhre aus gebrannten Ton. Herr Dollacker zeichnet das

seltsame Ding mit ein paar Strichen in sein Notizbüchlein und drunter schreibt

er: „Tondüse für den Blasebalg zu einem Rennofen.“ So hieß man in alter Zeit

die Schmelzöfen.

Die braune Schicht geht zu Ende und der gelbe Sand ist

wieder da. Plötzlich stutzt ein Arbeiter. Sein Pickel ist in ein Stück morsches

Holz gefahren. „Halt!“, ruft der Herr Oberregierungsrat und bückt sich.

Wirklich, unter der Schlackenschicht ist ein Stück Holz. „Jetzt ganz vorsichtig

weiterarbeiten, meine Herren!“, sagt er zu den Arbeitern. Und schon steht er

selbst im Graben und wühlt mit seinen Fingern im Sand. Noch ein Stück Holz und

dann ein Knochen, und gleich daneben noch einer. Die Arbeiter stehen da und

schauen. Sie brauchen nichts zu fragen. Sie sehen ja selbst, was da im Boden

liegt: das ganze Skelett eines Menschen. Eine unheimliche Geschichte!

In den nächsten Tagen werden noch elf Gräber entdeckt und

freigelegt. Hier war ein Friedhof, ein christliches Gräberfeld, das sicher

schon 1200 Jahre alt ist. Als man später die Friedhöfe bei den Kirchen anlegte,

hat man den alten Friedhof mit seinen Toten vergessen, und schließlich hat man

über die Gräber die Schlacken gebreitet. Und die Amberger sind jahrhunderte

lang über die Gräber gelaufen und wussten es nicht.

So erzählt der Amberger Boden aus der alten und uralten

Geschichte. Man muss nur lesen können in diesem Geschichtsbuch, so wie es der

Herr Oberregierungsrat Dollacker gekonnt hat.

Diese Geschichte hat sich 1920 zugetragen. Ähnliches geschah

in der Herrnstraße auch schon 1914, und damals hat Regierungsrat Dollacker noch

interessantere Funde gemacht. Acht Reihengräber konnte er feststellen. Im

Bereich unserer Herrnstraße liegt demnach ein Reihengräberfeld, von dem man

bisher 20 Gräber gefunden hat. Dieser Friedhof wird im 8. Jahrhundert angelegt

worden sein, also in der Zeit Karls des Großen. Ferner hat der unermüdliche Heimatforscher

5 Hügelgräber aus der späten Hallstattzeit aufgedeckt. Vor über 2500 Jahren siedelten

schon Menschen innerhalb unserer Altstadt. - An den eifrigen Forscher, der aus

Liebe zur Geschichte seiner Vaterstadt ohne jede Entschädigung seine gesamte

Freizeit mit Archivforschung und Bodenbeobachtung zubrachte, erinnert die Dollackerstraße.

In Amberg gibt es eine Archivstraße. Dort steht das

Staatsarchiv für den Regierungsbezirk Oberpfalz, in dem viele alte Akten und

Urkunden aufbewahrt werden. Einige Millionen alter, vergilbter Blätter sind

dort, auf denen man lesen kann, was vor 200, 300 oder auch vor 500 Jahren in

unserer Heimat Oberpfalz geschehen ist. Im Hauptstaatsarchiv in München sind

noch viel mehr solcher alter Akten.

Eine Urkunde hätten wir zu gerne in Amberg, aber die

Archivverwaltung gibt sie nicht heraus. Freilich, zur 950-Jahr-Feier Ambergs

konnten wir sie im großen Rathaussaal sehen. Sie hatte einen Ehrenplatz.

Wollen wir dieses kostbare Stück genauer betrachten. 65 cm

misst es in der Länge und 50 cm in der Breite. Ein eigenartiges Papier ist das,

leicht bräunlich und dick. Man hat hier Pergament verwendet, und das ist eine

besonders gegerbte Kälberhaut.

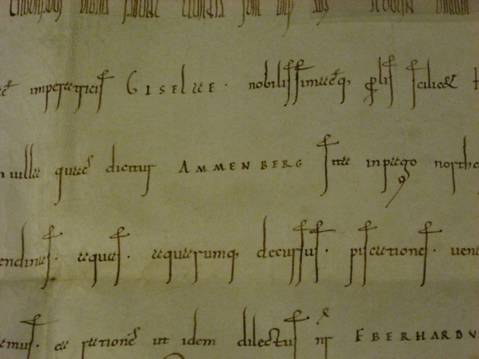

Was hat der Schreiber auf das Pergament geschrieben? Es ist

die früheste Kunde von unserer Vaterstadt. Wir können die alte Schrift nicht

lesen. Die Buchstaben sehen ganz anders aus als die unsrigen, und die Sprache

ist gar nicht Deutsch, sondern Latein. Doch einige Wörter lassen sich

entziffern:

AMMENBERG, GISELA, HENRICI und EBERHARD.

Und das steht in der Urkunde: Kaiser Konrad schenkt auf

Wunsch seiner Gemahlin Gisela und seines Sohnes Heinrich dem Bischof Eberhard

von Bamberg für seine treuen Dienste AMMENBERG im Nordgau. AMMENBERG, so hieß 1034

unser Amberg.

Wir erfahren noch mehr. Dieses Amberg war damals schon ein bedeutender

Ort. Da fuhren von Amberg Schiffe auf der Vils nach Regensburg, Fischer holten

ihre Beute aus den Gewässern und Jäger stellten dem Wild nach. Mehrere Mühlen

gab es bereits. Kaufleute lebten dort, zogen mit ihren Waren zu Wasser und auf

den Straßen zum Markt und entrichteten in Amberg ihren Zoll. Der Bischof von

Bamberg aber bekam das Recht, in seinem neuen Besitztum Gesetze zu erlassen und

seine Einkünfte zu mehren.

Die kaiserliche Villa Amberg wurde so bischöflich -

bambergischer Besitz.

Das war für den Bischof von Bamberg sicher ein schönes,

wertvolles Geschenk. Nun hatte er über Vils, Naab und Donau eine schnelle

Verbindung zu den bambergischen Besitzungen in Österreich. Damit nun niemand

diese Schenkung anzweifeln konnte, hat sie der  Kanzler

Burchard unterschrieben, man hat das kaiserliche Siegel aufgedrückt und Kaiser

Konrad hat sein Namenszeichen dazusetzen lassen.

Kanzler

Burchard unterschrieben, man hat das kaiserliche Siegel aufgedrückt und Kaiser

Konrad hat sein Namenszeichen dazusetzen lassen.

Wann und wo ist diese Urkunde ausgestellt worden? In der

letzten Zeile steht:

REGENSBURG, 24. APRIL 1034

Seit dieser Zeit ist der Name Amberg schriftlich

überliefert. Kannst du ausrechnen wie alt diese Urkunde ist?

24. April 1034, Regensburg

Kaiser Konrad II. überlässt Bischof Eberhard I. von Bamberg verschiedene

Herrschaftsrechte „in villa, quae dicitur Ammenberg“ (in dem Dorf, das

Ammenberg genannt wird).

Sie betreffen Bann, Markt, Zoll, Fährgerechtsame, Mühlen, stehende und

fließende Gewässer, das Fischerreirecht, das Jagdrecht sowie sonstige kaiserliche

und herzogliche Rechte.

Es gibt nicht viele Städte, die ihre Vergangenheit so weit

zurückverfolgen können wie Amberg. Nürnberg wird erstmals 1050, Eger 1061,

München 1158 und Weiden 1241 schriftlich erwähnt. Andere Orte unserer Heimat

sind sogar älter als Amberg. Nabburg ist für 929, Lauterhofen für 806 und

Vilshofen gar schon für 777 schriftlich überliefert.

Die Bischöfe von Bamberg, die neuen Herren Ambergs, haben

ihren neuen Besitz nach Kräften gefördert. Sie ließen um 1050 die Pfarrkirche

St. Georg bauen. Sie erreichten 1165 beim Kaiser, dass die Amberger die gleichen

Handelsrechte im Reich erhielten wie sie die Nürnberger besaßen. 1166 erließ

der Bischof von Passau den Amberger Händlern alle Abgaben auf Fürsprache des

Bambergers, wenn sie mit ihren Waren durchs Passauer Bistum nach Ungarn fuhren.

– Zu bedenken ist, dass Villa damals nicht nur vornehmes Wohnhaus, oder Ortschaft

mit mehreren Bauernhöfen sondern auch einen Verwaltungsbereich mit mehreren

Dörfern, Einzelhöfen und Mühlen bedeutete.

Übrigens, wenn die Archivalien des Amberger Staatsarchivs

eng aneinander gepresst längs der B 85 abgestellt würden, wie lange wäre diese

"Papierschlange"? Nun, ihr Kopf wäre schon in Sulzbach, während ihr

Schwanz im Staatsarchiv endete. Viele Akten über Amberg hat auch unser

Stadtarchiv.

|

Ende Oktober 1347 wusste man es auch in Amberg: Kaiser

Ludwig der Bayer ist tot. Während einer Bärenjagd vor den Toren Münchens war

er plötzlich vom Pferd gesunken. Ein Bauer war ihm zu Hilfe geeilt, hatte den

Sterbenden am Feldrain ins Gras gebettet, und in den Armen dieses einfachen

Mannes ist der mächtigste Herrscher Deutschlands gestorben.

In Amberg war man erschüttert. Wo Bürger zusammenkamen,

sprachen sie von ihrem König und Kaiser, der so viel für die Stadt getan

hatte. Man erinnerte sich an seine Wohltaten: 1310 war es. Rings um Amberg

gab es fast kein Holz mehr für den Bergbau und die Hammerwerke.

|

|

Auswärtige hatten viel Holz aufgekauft und weggeschafft. Arg

waren die Wälder verwüstet. Da hat Herr Ludwig, damals war er noch Pfalzgraf,

befohlen, dass innerhalb einer Meile rings um Amberg auch nicht das kleinste

Bäumchen anderswohin verkauft werden darf. Von Wolfsbach über Bittenbrunn,

Ursensollen, Ammerthal, Rosenberg, Hahnbach, Urspring, Pursruck, Ebermannsdorf

und wieder zurück nach Wolfsbach sollte sich dieser Meilenkreis ziehen. Da

gab’s bald wieder preiswertes Grubenholz und reichlich Holz für die Köhler.

1317 hat Kaiser Ludwig das Bürgerspital gegründet. Nicht nur

die alte Johanniskirche und den großen Hof vor dem alten Nabburger Tor hat er

für dieses fromme Werk gegeben, auch viele Bauernhöfe und Felder und Wälder hat

er dazu geschenkt. 50 alte, arme Bürgersleut’ konnten schon damals im Spital

sorgenfrei ihren Lebensabend verbringen, und es kostet sie keinen Pfennig. Gott

vergelt's dem guten Kaiser.

Und wie war es mit unserer Stadt? Niemals hätten wir unser

Amberg so vergrößern und so stark befestigen können, wenn unser Herr Ludwig

nicht den Zoll vom Erzberg und in der Stadt für diesen Zweck uns überlassen

hätte. Die Pfarrkirche St. Georg, die Georgenvorstadt, das Spital und die

Häuser an der alten Magdeburger Straße sind jetzt (1347) schon weitgehend durch

den tiefen Graben und einen Wall oder sogar schon von Tortürmen und Mauern

geschützt und mit der Stadt vereint. Und mit großem Einsatz wird weiter an den

Befestigungen gearbeitet. Dank des Erzzolls werden auch unsere Nachkommen das

große Befestigungswerk weiterführen und vollenden.

Händler und Kaufleute denken daran, wie er ihnen den Zoll

und alle Abgaben im ganzen Herzogtum Bayern auf allen Straßen und Flüssen

erlassen hat. Auf viel Geld hat er verzichtet, unser König. Wie hat er unser

uraltes Recht auf die Schifffahrt geschützt! Zu gern hätten 1311 die

Regensburger die Erz- und Eisenfracht ab Schmidmühlen an sich gerissen. Herr

Ludwig hat sie sauber abblitzen lassen.

Auch die hochweisen Herren des Rates denken zurück. Wisst

ihr noch wie unser guter Herr Ludwig 1325 verfügt hat, dass kein Amberger

Bürger wegen Besitz- und Erbschaftsstreitigkeiten vor ein anderes Gericht

gerufen werden darf als vor das Schrannengericht bei der Eichenstauden oder auf dem Amberg? 1324 hat er unsere Stadtsteuer

auf den niederen Betrag von 90 Pfund Pfennigen für alle Zeiten festgesetzt. Und

1318 hat er gar auf eine alt überlieferte Abgabe verzichtet. Ob Amberg je

wieder einen so gütigen Herrn bekommt?

Schließlich wissen sogar die Kinder etwas Besonderes vom

toten Kaiser zu rühmen. Jedes Jahr wird zu Lichtmess der Jahrestag für Herzog

Ludwig, den Vater des Kaisers, gehalten. Nach dem Amt kommt immer das große

Schenken. Priester, Lehrer und Schüler erhalten nach dem Willen des Stifters

kleine Geldbeträge, den Aussätzigen gibt man Bier, und das ist das Allerschönste,

jedes Amberger Kind kriegt 2 Eier.

So denken die Amberger an Allerseelen 1347 mit Liebe und

Trauer an ihren Kaiser. Die Amberger Bürger waren ihm wirklich „lieb vor

anderen“, wie er es in der Spitalurkunde von 1317 sogar aufschreiben hat

lassen.

Die meisten Amberger haben den Kaiser mehr als einmal

gesehen. Oft hat er die Stadt besucht, sehr gern hat er sich in der alten

Veste, im Eichenforst aufgehalten. Mit jedermann war er freundlich, mit allen

Sorgen durfte man zu ihm kommen und geholfen hat er, wenn es möglich war.

Unvergessen ist ihnen sein Besuch nach der siegreichen

Schlacht bei Mühldorf am Inn 1321. Der Gegenkönig, Friedrich der Schöne von

Österreich, war geschlagen und saß als Gefangener in der Burg Trausnitz.

Umjubelt zog Ludwig ein, umjubelt ritt er weiter nach Kastl zu seinem Freund

Abt Hermann und zu seinem Feldhauptmann, dem wackeren Seyfried Schweppermann. -

Lange ist's her.

Nach bald 700 Jahren ist das Bürgerspital, diese großzügige

Stiftung König Ludwigs, noch immer ein Segen für Amberg. 190 Bürger werden

gegenwärtig dort versorgt. Am Ludwigstag, zu Lichtmess, gibt es leider keine

Eier mehr für die Kinder, wie es der Kaiser angeordnet hat. Seit einigen Jahren

aber spendet eine Amberger Brauerei am Lichtmesstag jedem Spitalinsassen ein

Seidel Bier. Die Landschranne bei der Eichenstaude findet man heute in keinem

Stadtplan mehr. Beim Drahthammer aber ist noch der hohe Erdhügel zu sehen, auf

dem einst die Gerichtsherren tagten.

Ein Pfund Pfennig sind nicht 500 Gramm in Pfennigmünzen. Mit

Pfund bezeichnete man einst eine Menge von 240 Stück. Nun kann man ausrechnen,

wie viele Pfennige damals die Stadt Amberg an Steuern zahlen musste. Allerdings

war 1347 ein Pfennig sehr viel wert. Für 90 Pfennig konnte man ein Schwein

kaufen. Ein Handlanger verdiente an einem Tag 7 bis 10 Pfennige.

An den guten Kaiser erinnert ein Gedenkstein am Bürgerspital

und eine Straße beim Bahnhof. - In Kastl feiern die Bürger bis heute das

"Kastler Recht" zur Erinnerung an die Marktrechtsverleihung durch

Kaiser Ludwig. Die Stürmerin, eine Riesenglocke, die Ludwig dem Kloster

stiftete, begleitet seit mehr als 650 Jahren mit tiefem Gebrumm den Tagesablauf

des Marktes. Droben in der Klosterkirche aber ruht, im Laufe der Jahrhunderte

zur Mumie geworden die kleine Anna, ein Töchterlein des Kaisers.

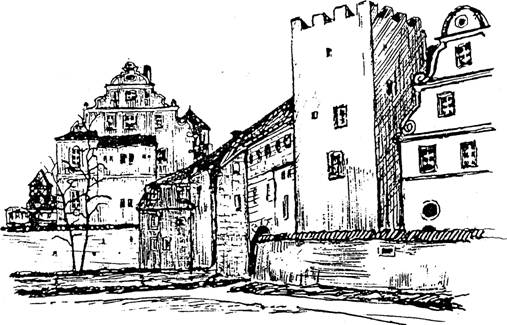

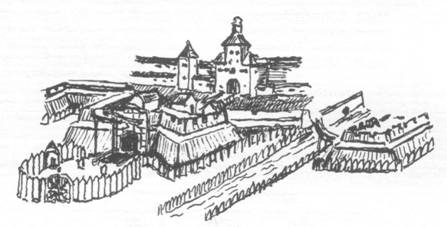

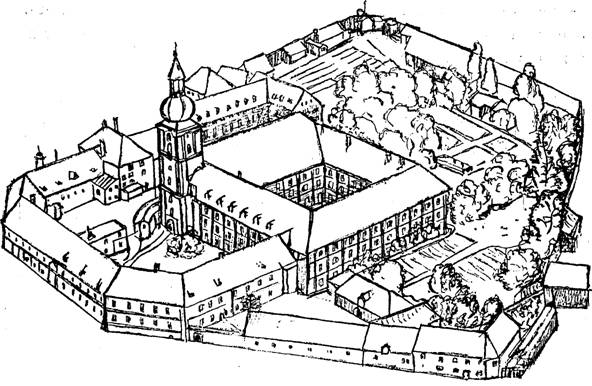

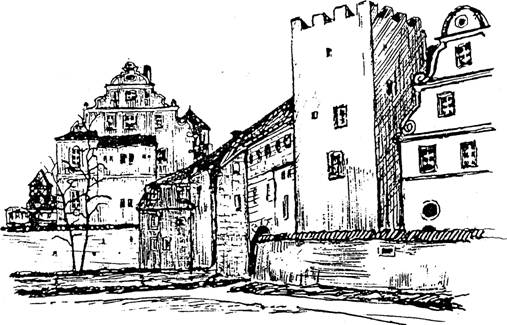

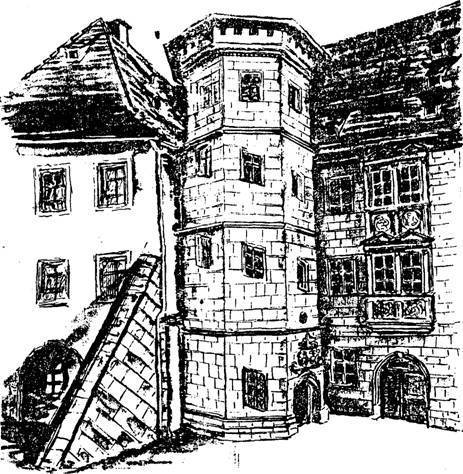

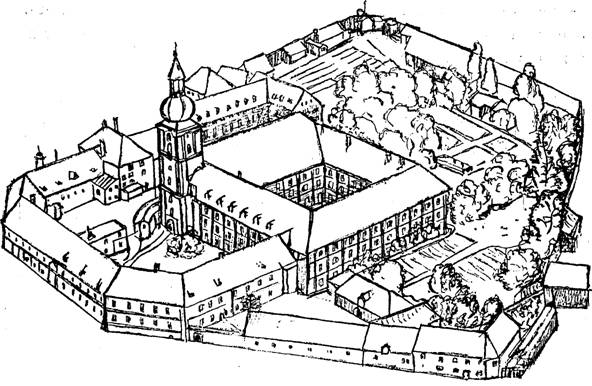

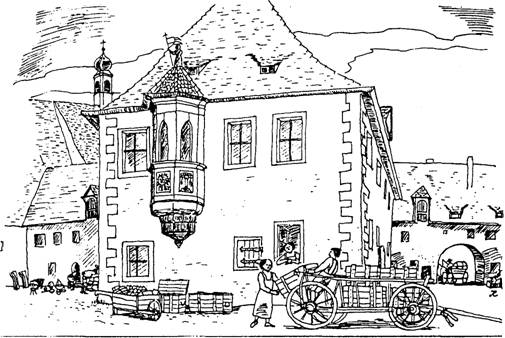

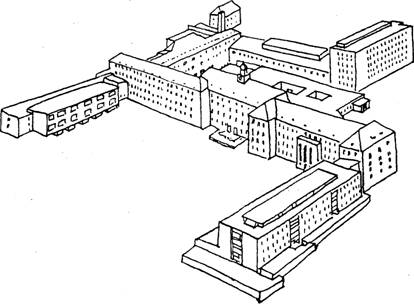

Die Bilder zeigen den Kaiser nach einem Relief in Mainz,

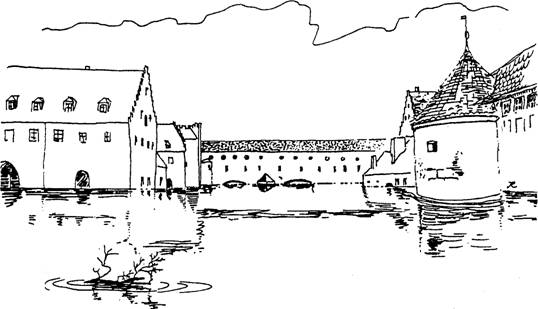

unser Bürgerspital um 1900 und die alte Veste in der alten Hofhaltung um 1590.

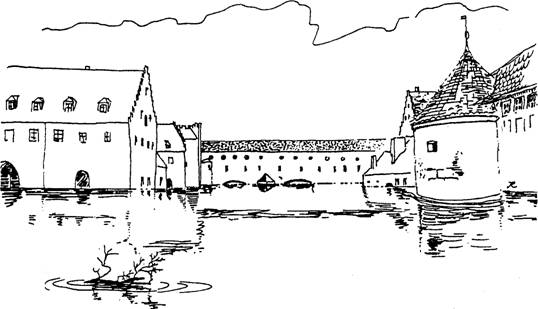

An der Vils die "Engelsburg", oder Klösterl, dahinter

"Eichenforst" oder "Alte Veste" und Frauenkirche.

18 Jahre war Pfalzgraf Ludwig IV., als er 1442 Kurfürst

wurde. Sein Vater Kurfürst Ludwig III. war bereits 1436 gestorben, und die

folgenden sechs Jahre hatte sein Onkel Pfalzgraf Otto von Moosbach als Vormund die

Geschicke der Kurzpfalz bestimmt und sich auch der drei Söhne seines verstorbenen

Bruders angenommen, besonders als deren Mutter 1438 ebenfalls starb.

Ludwig, Friedrich und Ruprecht fanden in der kinderreichen

Familie des Vormunds einen guten Platz. Die beiden Älteren erhielten eine

umfassende, vielseitige Ausbildung in allen ritterlichen Künsten und in vielen

Wissenschaften. Sie sollten schließlich als Herrscher in den von ihrem Vater

ihnen zugeteilten Pfalzgrafschaften die Regierung übernehmen. Für Ruprecht war

eine Laufbahn im höheren Klerus vorgesehen.

Ludwig IV. konnte ohne Schwierigkeiten in allen

kurpfälzischen Landen die Regierung antreten. Noch 1442 erwarb er Vilseck

pfandweise vom Bamberger Bischof. Nachdem sein Bruder Friedrich 1443 ebenfalls

großjährig geworden war, hätte er nach dem Testament des Vaters einen

stattlichen Teil der Kurpfalz als eigene Pfalzgrafschaft beanspruchen können.

So sollte er im Nordgau Hahnbach, Vilseck, Pressath, Oberviechtach und Kastl

erhalten. Doch die beiden Brüder wollten die Kurpfalz nicht weiterhin durch

eine Teilung schmälern. Ludwig sollte sie noch 8 Jahre ungeteilt regieren und

Friedrich für diese Zeit eine angemessene Lebensführung ermöglichen.

Der junge Kurfürst musste sich sogleich mit den Armagnaken

auseinandersetzen. Diese französischen Söldnerhaufen, die sich nach dem Ende

des englisch / französischen Krieges nicht aufgelöst hatten, suchten seit

Jahren plündernd und raubend die deutschen Grenzgebiete heim. Der junge Kurfürst

bemühte sich vergebens um eine friedliche Lösung. Er war noch keine 20 Jahre,

als er Reichshauptmann wurde und die Freibeuter bis 1445 endgültig vertrieb.

1445 heiratete Ludwig die Tochter Margaret des Herzogs von Savojen, der in seinen

älteren Jahren Kleriker geworden war und schließlich noch Papst wurde. 1448

wurde dem Kurfürstenpaar ein Sohn geboren und auf den Namen Philipp getauft.

Bei einem Besuch in Amberg 1449 wünschte der junge Vater seine kurpfälzischen Untertanen

im Nordgau sollten dem kleinen Kind als Kurfürsten huldigen und beschwören,

niemand andern als Kurfürsten anzuerkennen. Dazu war man gerne bereit. Wenige

Monate später, am 13. August 1449 starb Kurfürst Ludwig IV. plötzlich und

unerwartet. Der kleine Philipp war Kurfürst. Sein Onkel Friedrich übernahm die

Vormundschaft auf Wunsch des Verstorbenen bis zu dessen Volljährigkeit und die

Regierung der Kurpfalz.

Pfalzgraf Friedrich hatte keinerlei Schwierigkeiten mit

seinen neuen Aufgaben. Die Bürger der Städte und Märkte, das Landvolk und die

Adeligen und der Klerus leisteten ihm überall in der Kurpfalz bereitwillig als

Vormund den Huldigungseid.

Schon im Oktober 1449 schrieb Friedrich seinen ersten

Reichstag nach Bretten aus, um im Krieg zwischen Nürnberg und Markgraf Albrecht

von Hohenzollern zu vermitteln. Am 11. Januar 1450 wurde dieser Fall wieder in

Heidelberg behandelt und dort ging es zudem um Differenzen zwischen Ulrich von

Württemberg und der Reichsstatt Esslingen. Für die Wertschätzung, die dem

kurpfälzischen Vormund entgegengebracht wurde, spricht der starke Besuch, denn

35 Reichsfürsten, 3 Bischöfe und Vertreter mehrerer Reichstädte hatten sich

eingefunden. Er wurde ebenso als Vormund anerkannt, wie einst Pfalzgraf Otto.

Keiner seiner Nachbarn hegte feindselige Absichten gegen die Kurpfalz.

Als Friedrich am 3. August 1451 zu einem Fürstentag nach

Speyer einlud, kamen sogar der Kurfürst von Mainz der Markgraf Albrecht von

Hohenzollern, Herzog Ludwig von Landshut, weitere 12 Fürsten, 26 Grafen, 20 Freiherrn

und 32 Ritter. Man konnte einen Waffenstillstand zwischen den verfeindeten

Lichtenbergern und Leinigern vermitteln und andere Meinungsverschiedenheiten

aushandeln. – Dann sorgte Friedrich für eine allgemeine Überraschung. Er teilte

den Adeligen und hochadeligen Herren mit, er beabsichtige durch die Arrogation

(Anwünschung, Adoption) des minderjährigen Kurfürsten Philipp dessen Vater und

auch Kurfürst zu werden. Zu seiner Überraschung fand dieses Vorhaben bei dieser

Versammlung hoher und niedriger Fürstlichkeiten keine Zustimmung.

Doch Friedrich gab seinen ehrgeizigen Wunsch nicht auf und

wandte sich an die Adeligen und hohen Räte der Kurpfalz, mit denen er seit

Jahren ein gutes Einvernehmen pflegte. Von diesen Verhandlungen berichtet sein

Schreiben vom 16. September 1451: „Frau Margareth von Savoy, Pfalzgräfin bey

Ryne (Philipps Mutter) … und die trefflichsten rete und … gelieder des Fürstenthums

der pfalzgrafschafft bey Ryne … hant uff ihre eyde geraten, dass dem hochgeborn

fürsten philip und der … pfalzgrafschafft … es am nützlichsten sei wenn wir

(Friedrich) unsern vetter zu unserm Sohn annehmen.“ Er versicherte, er werde

nicht heiraten, solange Philipp oder einer von dessen Söhnen lebt. So sollte

vermieden werden, dass es zwischen seinen und Philipps Nachkommen zu Irrungen

und zu einer Teilung des Fürstentums kommt. Er stellt fest „dass bislang die

kurpfalz mechtiglich in hohen wirden eren und macht kumen ist“ und er „von

gantzen Hertzen geneyget (ist), dass das selbe fürstenthum by solchen wirden,

eren und macht … also blieben möge. So begeren wir, den obgenannten unsern

vetter hertzog Philips zu unsern sohne zu han.“ Und all dies geschehe Gott dem

Allmächtigen zum Lob, dem heiligen römischen Reich und der Kurpfalz zur

Stärkung und gemäß der Ordnung und Satzung unseres allergnädigsten Herren des

römischen Königs Friedrichs III.

Ob Friedrichs Vorhaben wirklich ein Gotteslob war? Mit

Sicherheit war es ein Wortbruch gegenüber seinem Bruder. Ganz sicher aber ist,

dass der König und spätere Kaiser Friedrich III. diese Arrogation niemals

anerkannt hat, da er sie nicht mit der Goldenen Bulle vereinbaren konnte.

Versichert hat Friedrich ferner, dass der Kurpfalz all seine eigenen Erbstücke,

dann alles was ihm sonst noch zusteht und was er als Kurfürst erwirbt und „erobert“

ganz und ungeteilt verbleiben soll.

Vom 13. Januar 1452 stammt die Urkunde zu dieser Arrogation.

Einleitend wird betont, dass die Mutter Philipps, die Räte und herausragenden

Glieder der Pfalzgrafschaft am Rhein Pfalzgraf Friedrich gebeten haben, die

Kurwürde zu übernehmen und seinen Neffen zu adoptieren. Weil „ihm Nutzen und

Wohlfahrt der Kurpfalz sehr am Herzen liegen“, willigte er ein, unter folgenden

Bedingungen:

- Kurfürst

Friedrich soll seinem Vetter wie einen rechten, natürlichen, ehelichen

Sohn halten. Erst wenn er zu Jahren gekommen ist und geheiratet hat, soll

er einige Schlösser, Städte und Dörfer, wie es Friedrich am passendsten

dünkt, erhalten.

- Friedrich

wird nicht heiraten bei Lebzeiten Philipps und dessen männlichen Nachkommen.

– Wegen dieser Bereitschaft Friedrichs zum Zölibat, um „all seine Lieb, Milde

und väterlichen Neigungen dem Sohn seines Bruders zuwenden und auch um die

Pfalz vergrößern und mehren zu können“, preist sein Hofkaplan und Chronist

Matthias von Kemnath diese Entscheidung als eine „wunderliche Schickung

der ewigen Vorsehung Gottes“ und „das allergrößte gute Werk überhaupt“ in

vielen wohlklingenden Zeilen.

- Friedrich

verspricht wie schon erwähnt, all seine gegenwärtigen Güter und künftigen

Erwerbungen der Kurpfalz zu überlassen.

- Friedrich

versichert, von den Landen, die jedem Kurfürsten vorbehalten sind, nichts

zu veräußern und zu versetzen, und in seinem Testament nur über 6000 fl

verfügen zu wollen.

- Festgehalten

wird, dass alle kurpfälzischen Dienstleute nur von Friedrich Lehen nehmen

dürfen und ihm Huldigung und Eid leisten müssen. Dies gilt auch für die

Verwaltung in jenen Landen, die er Philipp einst bei seiner Hochzeit

überlassen wird.

- Fremde

Lehen, die zur Pfalzgrafschaft gehören darf nur Friedrich empfangen und

zwar bis zu seinem Tod.

- Allen

Ständen des Landes, den Geistlichen, Grafen, Rittern, Herren und Knechten

der Kurpfalz sichert er alle ihre Rechte zu. Ebenso erhalten die

Universität Heidelberg, die Städte und Märkte und die Juden ihre

gesiegelten Briefe und alten Rechte.

- Dagegen

soll Friedrich seinen und seines Neffen Erbteil mit allen Herrlichkeiten,

Rechten und Zugehörungen inne haben … als ein rechter Herr des Landes auf

Lebenszeit.

- Gleichzeitig

erklärte Friedrich alle Eide, die Bauern, Bürger, Räte und Lehensleute der

Kurpfalz, seinem Vetter Philipp, dem Kurfürsten und ihm als dessen Vormund

geschworen haben, für nichtig. Alle haben nunmehr ihre Huldigung ihm als

„ihren rechten natürlichen Herren zu leisten“.

Als man in Amberg von der Arrogation erfuhr und aufgefordert

wurde, Friedrich als Kurfürsten zu huldigen, befand man sich in einem schweren

Gewissenskonflikt. Man hatte Kurfürst Ludwig IV. eidlich versprochen nur

Philipp als Kurfürsten anzuerkennen. Friedrich hatten sie selbstverständlich

nur als Vormund gehuldigt. Nun verlange er von ihnen einen Eidbruch.

Sie hatten bislang alle ihre Pflichten gegenüber Heidelberg

und dem Vormund gewissenhaft erfüllt und würden dies auch fernerhin tun. Doch

hat man mehrmals untertänigst gebeten ihnen die Vereidigung auf Kurfürst

Friedrich zu erlassen. Es ging für sie um einen Eid mit Gott als Zeugen. Jeder

Untertan, der seinem Fürsten geschworen hatte, musste bereit sein, die Rechte

seines Herren in den Stadt- oder Landfahnen bis zum Tode zu verteidigen. Jeder

Landesherr bestrafte Meineid schwer. Dann aber war Meineid auch schwere Sünde

und es ging um die ewige Seeligkeit. Konnte Friedrich wirklich von einem Eid

lösen, den man einem anderen geleistet hatte? Man nahm diese Angelegenheit sehr

ernst und wandte sich an Rechtsgelehrte und diese erklärten „dass diese

Anwünschung nicht statthaben möge (dürfe), dieweil der angenommene Sohn reicher

und mächtiger ist als der anwünschende Vater.“

Bürgermeister und Rat erklärten sich schließlich bereit zu

huldigen, wenn der Papst, der Kaiser oder das Kurfürstenkollegium ihnen

versichern würden, dass diese Huldigung Friedrichs nicht gegen ihre Philipp

beschworenen Verpflichtungen verstoße. Friedrich lehnte dieses Verfahren ab,

obwohl Papst Nikolaus V. bereits Ende 1451 die Arrogation gebilligt hatte und

Friedrichs Standpunkt vertrat. Der Kurfürst fand es wahrscheinlich unter seiner

Würde, wegen einiger Bürger eine Entscheidung anderer einzuholen und sich

dieser unterwerfen zu müssen.

In der Rheinpfalz hatte es in der Huldigungsfrage keinen

Widerspruch gegeben, doch sonst hatte nur der Kurfürst von Trier 1452 dieser

Rangerhöhung Friedrichs zugestimmt.

Erst 1452, neun Monate nachdem er sich zum Kurfürsten

gemacht hatte, führte Friedrich seinen ersten Krieg. Er zog gegen die Grafen

von Lützelstein, eroberte Stadt und Schloss und besetzte ihre Lande. – Der

erste Feldzug, die erste größere Mehrung der Kurpfalz.

In Amberg hatte man im Lauf des Jahres genug Zeit, die

Situation zu überdenken. Schließlich hatten im westlichen Bereich der Kurpfalz

alle Untertanen in Stadt und Land, aber auch die Adeligen vom Edelmann bis zum

Grafen und selbst die geistlichen Würdenträger Friedrich als Kurfürsten gehuldigt.

Man war weiterhin gegen Friedrichs Vorgehen, das den Regierungsantritt ihres

kleinen Kurfürsten Philipp weit über die Jahre seiner Mündigkeit hinaus

verzögern musste. Viele waren jedoch der Meinung man müsse den Verhältnissen

Rechnung tragen und tun, was die Verhältnisse zuließen bzw. erzwangen. Das war

zumindest die Meinung vieler Räte und Bürger. Die meisten Inwohner und Bürger

aber wollten die Arrogation verweigern, und in diesem Punkt herrschte innerhalb

der Einwohnerschaft steigende Zwietracht.

Friedrich hatte in Amberg nicht nur seine kurpfälzischen

Dienstleute und Räte, sondern auch Zwischenträger, die ihm genau berichteten

was in Amberg vorging. Er wollte endlich versuchen die Amberger zur Zustimmung

der Arrogation zu bringen. Nach einjährigen Verhandlungen musste etwas geschehen,

denn es war zu befürchten, dass man seine kurfürstliche Würde allgemein nicht

ernst nähme, wenn diese selbst in seinem Herrschaftsbereich nicht ernst

genommen würde.

Friedrich schickte im Februar 1453 den Domherrn und Doktor

der Theologie Ernst Landschad, seinen einstigen Lehrer, dann Hans Landschad von

Steinach, beide kurpfälzische Räte mit kleinem Gefolge nach Amberg. Am 25.

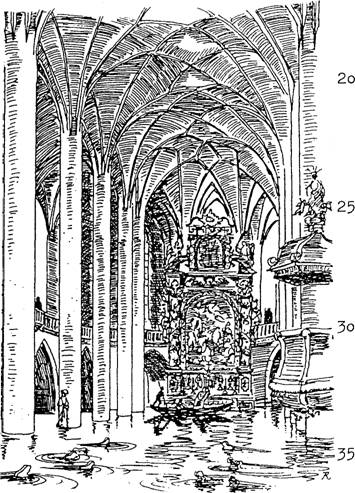

Februar predigte der Domherr im neuen Chorteil der Martinskirche über das

Gewissen und betonte, dass die Amberger ohne alle Bedenken Friedrich als

Kurfürsten huldigen können. Nicht wenige Zuhörer wünschten, seine Worte würden

viele überzeugen, damit der Zwiespalt in der Stadt und mit Heidelberg ein Ende

habe.

Am 26. Februar wurde der Rat und die Gemein (Bürger und

Inwohner) in den großen Saal des Schlosses geladen. Diesmal sprach Dr.

Landschad als Jurist und Diplomat. Er versuchte darzulegen, dass der kleine

Philipp durch die Arrogation keine Nachteile haben werde, wie die

Vertragspunkte zeigen. Doch die kannte man in Amberg auch, und es kam zu

erregten Debatten, besonders als ein Amberger Mechanikus (Geschütz- und

Glockengießer) die Argumente des Herrn Doktor gründlich zerpflückte und mit

Rechtsgutachten widerlegte. Selbst an der Heidelberger Universität zeigte man

sich von diesem gelehrten Disput eines Handwerkers mit Doktor Landschad sehr

beeindruckt und noch nach Jahren sprach man davon. Gerade diese Diskussion

beweist, dass man sich selbst in den Amberger Bürgerkreisen recht gründlich mit

Friedrichs Rangerhöhung beschäftigt hatte.

Bei der anschließenden Abstimmung lehnte die Mehrzahl der

Anwesenden die Arrogation ab. Man war stolz über diesen Sieg im Wortgefecht mit

dem Domherrn und war zuversichtlich, Friedrich würde bei weiteren Verhandlungen

nachgeben. Die Heidelberger reisten nach wenigen Tagen zu den kurpfälzischen

Ämtern im Nordgau (Hirschau, Vilseck, Nabburg, Oberviechtach, Schnaittenbach,

Kemnath, Waldeck, Rieden). Doch die Nachricht von der Entscheidung der Amberger

war bereits überall bekannt und überall lehnte man die Arrogation ab. Am 20.

März kamen die beiden Landschads nach Amberg zurück, bezogen wieder ihre

Quartiere und man vermutete sie würden länger bleiben. In Amberg hoffte man auf

eine Fortsetzung der Verhandlungen.

In der Passionswoche waren die Heidelberger nach Amberg

zurückgekehrt. Wie überall in der Christenheit bestimmte die nahe Karwoche den

Tageslauf. Der Freitag dieser Woche hieß allgemein der schmerzhafte und war ein

Tag, an dem des Mitleidens der Gottesmutter in der Leidenszeit ihres Sohnes gedacht

wurde. Ein stiller, ernster Tag also. Man besuchte die Messfeier und besondere

Andachten und begab sich auch zum stillen Gebet in die Kirchen.

Plötzlich, zwischen 11 und 12 Uhr schreckten hektische

Hornsignale vom Martinsturm die Bürger auf. Eilig hasteten sie aus Kirchen und

Wohnstuben, spähten zum Turm hinauf, sahen wie der Türmer die weiße Kriegsfahne

schwenkte und sie gegen Norden festmachte. Sogleich richtete sich jeder nach

der für Kriegsfälle vorgeschriebenen Ordnung. Die Zugbrücken rasselten nach

oben, die Torflügel wurden verschlossen, bewaffnete Bürger eilten zu ihren

Sammelplätzen und zum Marktplatz kamen jene, die vom Feind verursachte Brände

zu löschen hatten. Frauen Kinder und Greise schafften Löschwasser auf die Dachböden

ihrer Häuser.

Aber wer war es, der unter Missachten der üblichen

Waffenruhe zu heiligen Zeiten gen Amberg rückte? An den Hohenzoller Albrecht

dachte man, der war keine Freund der Kurpfalz. Ganz verwunderlich war, dass die

große Glocke nicht geläutet wurde. Sie sollte nicht nur die Bürger zu den

Waffen rufen, sie musste den Feinden auch künden, dass man sie erwartet und besonders

hoffte man, sie würden die Hilfe der Stadtheiligen herbeirufen. Und dann

verbreitete sich überall die schlimme Feststellung des Türmers, dass der

Klöppel der Glocke entwendet worden war. Die Angreifer mussten Helfer in der

Stadt haben.

Ein Angriff ohne Fehdeansage! So handelte doch kein Ritter

und erst recht kein Domherr. Dann erschienen die ersten Reiter und über ihnen

wehte die Fahne der Kurpfalz. Zorn und Wut über diesen feigen Anschlag

überwogen rasch alle Befürchtungen und Ängste der Bürger. Man war mit den Heidelbergern

doch im Gottesdienst in der Kirche gewesen, war ihnen ruhig und zuvorkommend

begegnet. Mancher war mit ihnen im gleichen Gasthaus gesessen und diese Herren

hatten diesen heimtückischen Überfall vorbereitet. Es war nicht zu fassen. Was

wäre geschehen, wenn es zum Kampf gekommen wäre.

Inzwischen hatten sich die Angreifer vor der Stadtmauer

gesammelt. Die Anführer waren unschlüssig, was angesichts der abwehrbereiten

Stadt zu unternehmen war. Die Wehrgänge waren besetzt und die Lunten der

Wallbüchsen qualmen. Damit hatte man nicht gerechnet. Mit der Abteilung schwer

bewaffneter Reiter und dem Aufgebot der Untertanen der Churpfalz war ein

Sturmangriff über Wassergraben, Zwingermauer gegen wohl gerüstete und mit

Feuerwaffen versehene Bürger auf der hohen Stadtmauer unmöglich. Dafür fehlt es

sogar an Leitern. - Von Verhandlungen zwischen Ambergern und den Angreifern ist

nichts überliefert.

Das für den Überfall zusammengeholte Aufgebot von Bauern und

Bürgern aus dem kurpfälzischen Landen nördlich Ambergs und die Reiterei rückten

ab und verschwanden hinterm Galgenberg. Der Türmer rollte die weiße Kriegsfahne

ein und die Krieger auf den Mauern wurden wieder Bürger und waren froh über

diesen Ausgang. Doch nun musste man sich um die Heidelberger Gäste kümmern. Man

traf die Landschads wohl gerüstet in ihren Quartieren, bereit sich an die

Spitze der in die Stadt eingedrungenen Krieger zu setzen. Es kam zu wüsten

Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten, und „wenn nicht einer der Räte

dazwischen gekommen wäre, hätte man sie alle zu Tode gebracht“, berichtet der

Chronist Panholz, ein Zeitgenosse.

Mit Ketten gefesselt brachte man die Heidelberger, Herren

und Knechte samt dem kurpfälzischen Landschreiber, Landrichter und den

Unterrichter Peter Nortweiner ins „Loch“, dem sicheren Gefängnis unterm mittleren

Rathaussaal, das sonst nur für Verbrecher und geringe Leute bestimmt war. Gern

hätte man auch den Ratsherrn Gregor Alhard eingelocht, doch der hatte sich

seiner Festnahme entzogen, wie Münster in seiner „Cosomografie“ 1550 berichtet.

Er war ein streitsüchtiger und wenig beliebter Rat, der sich mit den Heidelbergern

gut verstand. Da Alhard fürchtete, festgenommen zu werden, musste er unerkannt

aus der Stadt kommen. Aber wie? Nun war ihm eine Kuh verendet, die schnitt er

auf, weidete sie aus und ließ sich in die Kuhhaut einnähen. Kein Torwärter hat

sich um die verendete Kuh gekümmert, die sogleich aus der Stadt geschafft

werden musste.

Dieser Freitag brachte für die Bürger noch eine weitere,

bedrückende Situation. Im Lochgefängnis saß auch der Domherr Dr. Landschad. Für

den wäre aber nur ein geistliches Gericht zuständig gewesen. Der Amberger

Pfarrherr Heinrich von Rabenstein wollte die Kirchenrechte gewahrt sehen und verhängte

über die Stadt das Interdikt. Ab sofort entfielen Andachten, Messen und

Predigten, die Kirchenglocken verstummten und keine Sakramente wurden mehr

gespendet. Zu Taufen, Sterbefällen, Beerdigungen und Hochzeiten würde kein

Priester kommen.

Da man am 24. März das Fest Mariä Verkündigung feiern

wollte, das man wegen der nahen Kar- und Osterzeit vorverlegt hatte, war am 23.

März abends Komplet und Salve Regina vorgesehen. Nichts wurde gefeiert. Der

Stadtrat reagierte schnell und noch am Freitag eilten berittene Boten nach

Regensburg, um die Aufhebung des Interdikts beim Bischof zu erreichen. Am Fest Mariä

Verkündigung schwiegen dann wirklich die Glocken und die Kirchen blieben

geschlossen. Der Palmsonntag kam, und weite Strecken gingen die Gläubigen mit

ihren Palmbuschen in die Nachbardiözese Eichstätt, also nach Ursensollen oder

Götzendorf zur Palmenweihe. Man stand plötzlich außerhalb der Christenheit.

Endlich am frühen Nachmittag des Palmsonntags kam der

Regensburger Weihbischof mit der bischöflichen Vollmacht zur Beendigung des

Interdikts. Es bedurfte keiner langen Verhandlungen, und Glockengeläute

verkündete das Ende der kirchen- und priesterlosen Zeit, ja man konnte sogar

noch die feierliche Palmsonntagsvesper in St. Martin begehen. Die Predigt des

Weihbischofs trug übrigens viel dazu bei, in Ruhe und Frieden den Tag zu beenden.

Dr. Landschad wurde noch am Palmsonntag aus dem Lochgefängnis geholt.

Am 26. März endete die Haft für die übrigen Gefangenen. Der

Rat der Stadt verlangte von den drei adeligen Herren Hans Landschad,

Landrichter Konrad von Eglofstein und Landschreiber Georg von Riecken

„Urfehde“. Sie mussten schwören, sich an den Ambergern, die sie „in Sicherung

genommen, nicht zu rächen“. Die Heidelberger dürften Amberg rasch verlassen

haben. Die kurpfälzischen Herren des Amberger Regiments blieben und übernahmen

wieder ihre Aufgaben.

In der Stadt muss es nach diesem vereitelten Überfall zu

Änderungen beim Stadtregiment gekommen sein. Die „Gemein“ gewann größeren

Einfluss und schloss Verträge mit dem Rat und beide Seiten beschworen sie. Von

den Abmachungen ist leider nichts in Amberg erhalten geblieben. Nunmehr saßen

neben den Herren aus alten Ratsgeschlechtern auch bürgerliche Handwerker im

Inneren Rat, dem Entscheidungsträger der Stadt. Was bereits 1352 am Widerstand

des Rates und der Landesherrschaft gescheitert war, hatten die Bürger in dieser

Notsituation des Widerstands gegen das ungerechtfertigte Vorgehen der Heidelberger

Gesandtschaft erreichen können. „Gemein“, und Bürger waren nunmehr bei den Entscheidungen des inneren Rats

mitbeteiligt.

Dem Kurfürsten in Heidelberg hat der Rat sicher eine

Stellungnahme zum Ergebnis der Diskussion mit dem Domherrn von Landschad, dann

zum Überfall am 23. März und zur Arrogation übersandt. Friedrich muss „mit

Vertröstungen“ geantwortet haben, wie man ihm noch 1460 vorgeworfen hat.

Die Pflichten gegenüber dem Vormund und der Kurpfalz hat man

in Amberg nach wie vor erfüllt. In Amberg selbst beschäftigte man sich in

diesem Jahr noch mit dem Bau des Franziskanerklosters. Friedrich unterstützte

die Stadt dabei. Von dem Anschlag wollte er sicher wenig wissen. Er verkehrte

also mit „seinen Lieben, Ehrsamen und Getreuen zu Amberg“ in alter herkömmlicher

Weise und unterstützte brieflich die Bemühungen der Stadt für das

Franziskanerkloster, das der Amberger Bürger Hans Bachmann gestiftet hatte.

In der Stadt kam niemand auf den Gedanken, dass jemand, der

mit seinen „Lieben, Ehrbaren und Getreuen“ gemeinsam ein fromme Stiftung

fördern will, einigen dieser „Lieben usw.“ am liebsten den Kopf vor die Füße

legen wollte.

Friedrich wollte und konnte den Fehlschlag im Februar / März

1453 nicht hinnehmen. Von Ehrgeiz getrieben hatte er sich zum Kurfürsten

gemacht und dabei schwere Verpflichtungen übernommen. Doch bis Ende 1453 hatte

nach dem Kurfürsten niemand mehr seine Würde anerkannt. Seine Absichten verrät

sein Auftrag an seine geheimen Vertrauensleute in Amberg. Sie mussten eifrig in

Wirtshäusern, Schenken und auf dem Markt herumhorchen und jene notieren, die

Schlechtes über ihn redeten. Er verlangte die Aufzeichnungen und sammelte Belastungsmaterial.

Die Amberger wussten davon nichts.

Das Jahr 1453, das den Ambergern so viele Aufregungen

gebracht hatte, ging für sie ruhig zu Ende. Der Winter, der keine Jahreszeit

zum Kriegführen war, zog ins Land und man hoffte weiter auf eine friedliche

Zeit im Jahr 1454 und eine Einigung mit Heidelberg.

Anders Friedrich! Er wusste, dass man in Amberg an gar keine

Gefahr dachte und viele des alten Rats unzufrieden mit der Entwicklung waren.

Von Parteiungen und Meinungsverschiedenheiten hatte er erfahren. Ende Januar beschloss

er zu handeln.

Die Amberger waren etwas überrascht, als Ende Januar ihnen

gemeldet wurde, dass sich bei Kastl gegen 400 kurpfälzische Reiter aufhielten.

Von dieser geringen Streitmacht erwarteten sie keine Gefährdung. Umso größer

war der Schrecken aller, als sich diese Streitmacht in kurzer Zeit auf über

1000 Reiter und 2000 Mann Fußvolk erhöhte, damals eine stattliche Streitmacht.

Das Fußvolk bestand in der Hauptsache aus Aufgeboten kurpfälzischer Ämter im

Nordgau. Die Reiterei waren meist Söldner. Von Artillerie berichtet kein

Chronist etwas. Friedrich war demnach überzeugt, dass eine überraschende Machtdemonstration

genügen wird, um diejenigen, die ihm nicht gehorchen wollten, einzuschüchtern.

Er wusste durch seinen Geheimdienst wie schlecht es um die Verteidigungsbereitschaft

der Stadt stand, und dass in der Bürgerschaft viele bereit waren ihm zu

huldigen. Hinhaltende Täuschung und plötzlicher überraschender Aufmarsch waren

ihm gelungen. Friedrichs Chronisten berichten stolz, dass man die Amberger mit

der Nachricht von nur 400 Reitern bei Kastl bewusst getäuscht hatte. Als man in

Amberg erfuhr, dass am 2. Februar der Kurfürst selbst in Kastl eingetroffen

war, und über 3000 Bewaffnete sich dort versammelt hatten, dachte niemand mehr

an Widerstand. Bürger, die sich sehr gegen Friedrich gestellt hatten verließen

eiligst die Stadt. Sogar noch nachts, als die Tore geschlossen waren, „fielen

noch viele über die Stadtmauer aus“. Der Rat der Stadt beschloss, Friedrich

entgegen zu ziehen und sich seiner Gnade zu unterwerfen.

Am 3. Februar brach Friedrich noch vor Tagesanbruch in Kastl

auf. Graf Emich von Leiningen führte die Vorhut. Er fand das Wingershofertor

unverteidigt und besetzte es. Er brachte sogleich die anderen Tore unter

Kontrolle und beorderte vor jedes einige Adelige und 40 Schützen bzw. Bauern.

Als man in der Stadt mit dem Anzug des Kurfürsten rechnete, stellten sich die

Geistlichkeit mit einer wertvollen Reliquie, die Stadträte mit den Stadtschlüsseln

und die ganze „Gemein“ auf, um ihm entgegenzugehen. Doch dazu kam es nicht. Als

der hohe Herr von diesem geplanten Empfang erfuhr, zog er durch ein anderes Tor

in die Stadt ein. Von einem Empfang durch die „Lieben, Ehrsamen und Getreuen“

wollte er nichts mehr wissen. Er war jetzt Sieger und Herr. Er ließ die

Torschlüssel zu sich ins Schloss bringen und sofort alle Tore sperren und

bewachen. Anschließend mussten die Bürger ihre Waffen abliefern. Die Landfahnen

wird er nun entlassen haben. Seine Reiter und Söldner kamen in städtische

Quartiere. Friedrich hatte sein Ziel erreicht und zwar: „Listig wie ein Fuchs,

rasch und wild wie ein Wolf und machtvoll und stark wie ein Löwe.“ So schreibt

uns Josef Kraft, ein Zeitgenosse des Ereignisses in Regensburg.

Noch am Nachmittag mussten ihm alle Einwohner auf dem

Marktplatz huldigen. Doch vorher versicherte der Kurfürst Bürgermeister und

Rat, dass Amberg stets beim Kurpräzipium bleiben und auch nie verpfändet werde.

An sich hätte

Friedrich sich als versöhnlicher, großzügiger Sieger zeigen können. Doch Unterwerfung

und Huldigung genügten ihm nicht. „Wutentbrannt war er gegen Amberg gezogen“,

schreibt Veit Arnpeck, der 1454 in Amberg studierte und diese Tage miterlebte

und später beschrieb. Die Zuträger hatten dem Kurfürsten reichlich Material

geliefert. Allerdings waren viele der Angezeigten aus der Stadt geflohen,

dennoch fanden die Häscher noch 60 Bürger, gegen die am 4. Februar verhandelt

werden konnte. Die Anklage fußte ausschließlich auf den geheimen Mitteilungen

der Spitzel Friedrichs. Bei der Vielzahl der Beschuldigten konnte von langen

Verhandlungen nicht die Rede sein. Verteidiger standen den Angeklagten nicht

zur Verfügung.

An sich hätte

Friedrich sich als versöhnlicher, großzügiger Sieger zeigen können. Doch Unterwerfung

und Huldigung genügten ihm nicht. „Wutentbrannt war er gegen Amberg gezogen“,

schreibt Veit Arnpeck, der 1454 in Amberg studierte und diese Tage miterlebte

und später beschrieb. Die Zuträger hatten dem Kurfürsten reichlich Material

geliefert. Allerdings waren viele der Angezeigten aus der Stadt geflohen,

dennoch fanden die Häscher noch 60 Bürger, gegen die am 4. Februar verhandelt

werden konnte. Die Anklage fußte ausschließlich auf den geheimen Mitteilungen

der Spitzel Friedrichs. Bei der Vielzahl der Beschuldigten konnte von langen

Verhandlungen nicht die Rede sein. Verteidiger standen den Angeklagten nicht

zur Verfügung.

Am 5. Februar wurden die Urteile über die „Verbrecher“ in

aller Öffentlichkeit auf dem Marktplatz in Anwesenheit Friedrichs verkündet und

vollzogen. Veit Arnpeck schreibt, dass 48 auf Bitten und Flehen ihrer

Angehörigen zu hohen Geldstrafen „begnadigt“ wurden, acht Bürger wurden des

Landes verwiesen, und vier ließ Friedrich enthaupten. (Andere Chronisten melden

drei bis fünf Hingerichtete.) Den Besitz der Enthaupteten und Ausgewiesenen

beschlagnahmte der Kurfürst, und ebenso verfuhr er mit Hab und Gut der vielen

Flüchtigen.

In den folgenden Tagen mussten auch die anderen Städte,

Märkte und Ämter der Kurpfalz Friedrich als Kurfürsten huldigen, doch scheint

ihn bei dieser Aufgabe der Statthalter Emich von Leiningen vertreten zu haben.

Am 7. Februar geschah dies in Nabburg und am 12. in Waldeck. Überall wurden

Strafgelder kassiert, während in Amberg manche der zu Geldstrafen Verurteilten

im Gefängnis festgehalten wurden. Friedrich verstand es jedenfalls in der Stadt

und den kurpfälzischen Ländern reichlich Bußgelder zu kassieren.

Friedrich erließ sogleich neue Vorschriften, die seine

Herrschaft in Amberg stärkten und die Freiheiten der Stadt schmälerten. So

musste nunmehr jeder, der sich in Amberg niederließ um Bürger zu werden, außer

der Stadt auch „der Landesherrschaft schwören und geloben“.

- Ansonst

durfte kein Dienstknecht, Geselle oder andere Mannsperson in Amberg aufgenommen

werden, wenn sie nicht geschworen hatten, der „Herrschaft und der Stadt

keinen Schaden zu tun“.

- Die

Stadt hat Amtsleuten und Boten der Herrschaft bei Tag und Nacht die

Stadttore zu öffnen.

- Der

Umgelter darf künftig nur mit Zustimmung des Vicedoms von der Stadt eingesetzt

werden und hat nicht nur der Stadt, sondern auch der Herrschaft zu

schwören.

- Die

Jagd der Bürger im kurfürstlichen Wildbann auf Rebhühner, Hasen und Vögel

ist den Bürgern künftig nur „widerruflich“ gestattet.

- Aus

Ambergs „städtischer Hofmark Schönbrunn“ hat das bewaffnete Landvolk auszurücken,

wenn diese die Herrschaft fordert. Dem Vicedom und seinen Knechten muss

dort Atzung und Nachtquartier bereitet werden.

- Wer

von der Stadt in die Fronfeste gelegt wurde, kann nur mit Zustimmung des

kurfürstlichen Landschreibers freigelassen werden.

- Bürger,

die vom Rat verurteilt wurden und glauben, es wäre ihnen Unrecht geschehen,

können ihre Angelegenheit vor dem Vicedom bringen und der entscheidet über

Revision oder Gültigkeit. Sollte der Rat der Stadt richtig geurteilt

haben, hat der Bürger 40 Gulden Gebühr zu zahlen. Davon erhält die Stadt

ein Drittel für den „Stadtbau“, (Ausbau der Stadtbefestigungen), der

Hauptteil gehört dem Statthalter.

- Die

Amberger dürfen keinen Knecht des Kurfürsten als Bürger oder Dienstmann

der Stadt aufnehmen ohne Wissen des Landesherrn. Alle Amberger haben „die

gnädige Herrschaft bei all ihren Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten

bleiben zu lassen“.

- Es

sind „alle Eide und Bündnisse, die Rat und Gemein zu Amberg ohne unserer

gnädigen Herrschaft Wissen getan haben… ganz ab“. Damit war die alte

Ratsverfassung, die 1453 geändert worden war, wieder in Geltung.

- Friedrich

ließ eine neue Bergordnung erarbeiten, wodurch die Befugnisse der Stadt

erheblich beschnitten wurden. Ab 1455 musste daher im Bergbau viel

geändert werden.

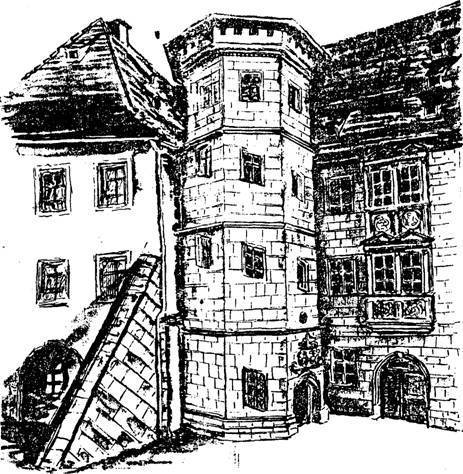

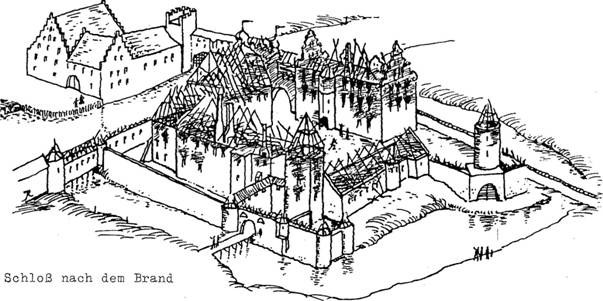

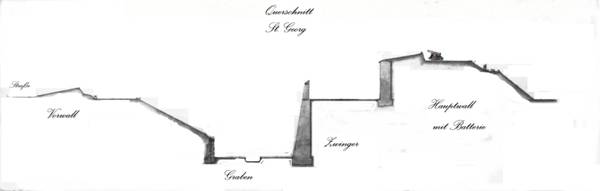

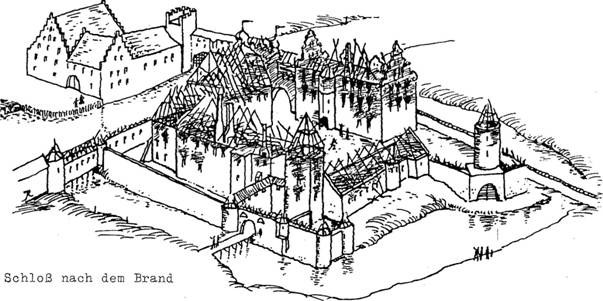

Schloss wird Zwingburg

|

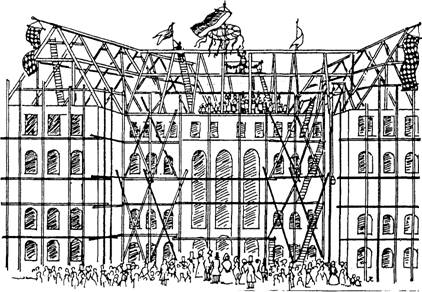

Gebaut unter Friedrich I.

A – Tor zur Stadt ê

B – Tor ins Freie

C – Hoher Turm (Fuchssteiner)

E - Lange Mauer ê

F – Turmzwinger ê

H – Wehrmauertürme ê

J – vorgeschobener Turm

K – Bogen über Auslauf des Schlossgrabens

L – Ehemals Vilsgrund

M – Wohnturmbau (Ruine) ê

ê = abgebrochen

|

Vor 1455 vorhanden

1 - Altes Wingershofer Tor (unterer Fuchssteiner)

2 - Stadtmauer über die Vils

3 - Zinnenturm

4 - Alte Bastion ê

5 - Turm (Gegenstück zu 3)

6 - Rundturm (Gegenstück zu 5)

7 – Auslauf des äußeren Schlossgrabens

8 - Quellen

9 - Auslauf des inneren Stadtgrabens

|

Kurfürst Friedrich war entschlossen eine künftige Auflehnung

der Bürger unmöglich zu machen. Das 1417 gebaute Schloss, das nur von einer Gartenmauer

umgeben war, musste eine wehrhafte Zwingburg werden. Die Stadt hatte das alte

Wingerhofertor, die anschließende Stadtmauer und zwei Türme rechts der Vils,

dann die Fortsetzung der Stadtmauer auf drei Bogen über die Vils, den

Zinnenturm am linken Vilsufer und das Bollwerk vor diesem Turm abzutreten.

Außerdem „durfte“ die Stadt ihm 3000 Gulden in drei Jahresraten

„verehren“. Später wurde die dritte Rate

erlassen.

Der Kurfürst ließ an Stelle der Stadtmauer im Süden einen

wehrhaften Schloss- und Torbau (Landratsamt) schaffen, von dem aus eine

Zugbrücke über den Schlossgraben ins Freie führte. Die Herrschaft war nunmehr

künftig nicht mehr auf die städtischen Tore angewiesen. Das Stadtgrabenstück im

Süden wurde verbreitert und vertieft und mit Mauern eingefasst. Zur Vils hin

schloss ebenfalls eine Mauer den Graben ab. Dahinter sammelte sich im Graben

all das Wasser aus einem größeren Einzugsgebiet zu einem kleinen Weiher. An der

Vils befand sich ein Wehr mit dem der Wasserstand zu regulieren war. Auf der

inneren Grabenmauer errichtete man eine feste Mauer mit Schießscharten in zwei

Stockwerken. Im Norden errichtete man westlich des „alten Schlosses“ einen

festen Torbau mit Waffenhof und einen hohen Turm, heute Fuchssteiner genannt.

Der alte schon vorhandene Graben nördlich vor dem alten Schloss, durch den das

Wasser einiger Quellen zur Vils floss, wurde breiter und tiefer ausgegraben und

vom Fuchssteiner ab weiter gen Süden bis zum alten Wingershofertor vergrößert.

Auch der innere Schlossgraben wurde mit Mauern begrenzt. Riesige Erdmassen

mussten hier ausgehoben werden. Mit ihnen füllte man die Vils so auf, dass sie

nur mehr durch zwei Bogen floss. Für die Vilsschifffahrt allerdings unbeabsichtigt

eine wesentliche Verbesserung. Die schon erwähnten Quellen füllten den neuen

inneren Schlossgraben. Der Auslauf zur Vils blieb unverändert. Zwischen

Fuchssteiner, Nordwestecke des neuen Schlossgebäudes und altem Wingershofertor

erstreckte sich die lange Mauer, die ebenso wie alle anderen Wehrmauern mit

Türmen verstärkt war. Von der damals entstanden Stadtbrille verlief bis zum

Auslauf des äußeren Stadtgrabens ebenfalls eine Wehrmauer mit Schießscharten in

zwei Stockwerken, die dem Vilslauf flankierten.

Der dritte Bogen der Stadtbrille wurde beiderseits geschlossen und der

dadurch gewonnene Raum von der Hofküche benutzt.

Aus dem Schlossareal war eine große, kaum angreifbare

Wasserburg geworden, deren stärksten Befestigungswerke stadtwärts lagen. Vom

damals wesentlich höheren Turm beim Tor zur Stadt war ein Gutteil Ambergs zu

kontrollieren. Wasser, Türme und Mauern trennten die kurpfälzischen Herren

künftig von ihren „Lieben, Ehrsamen, Getreuen“, die fürderhin weniger eigene

Befugnisse und Rechte, dafür aber mehr Abgaben hatten und ansonst um einiges

ärmer geworden waren.

Zu jenen, welche die Arrogation abgelehnt hatten, gehörte

auch Jörg Kastner dessen Geschlecht immerhin turnierfähig war. Ihm gehörten die

Hammerwerke Moos und Laubhof, er trieb Eisenhandel und war im Bergbau tätig. Er

war lange Zeit im inneren Rat und einige Jahre Bürgermeister gewesen. Im

Februar 1453 konnte er rechtzeitig fliehen, und Kurfürst Friedrich beschlagnahmte

sogleich seinen gesamten Besitz, neben den Hammerwerken, verschiedene Häuser in

Amberg, große Grundstücke um Amberg und Hab und Gut von einigem Wert. Doch aus

Rücksicht auf einflussreiche Verwandte und Freunde Kastners musste Friedrich

mit dem „Abtrünnigen“ verhandeln und ihm seinen Besitz 1455 zurückgeben. Am 14.

April 1455 versicherte der Hammerherr schriftlich, künftig ein getreuer und

gehorsamer Diener des Landesherrn zu sein und sich ohne dessen Genehmigung

nicht in Amberg oder Sulzbach niederzulassen. Kurfürst Friedrich versprach, ihn

als einen in seinen Landen Ansässigen bei seinen Geschäften zu schützen.

Kastner musste allerdings auf jede Entschädigung für

Einbußen an Besitz und Einkünften während der Nutzung durch den Kurfürsten verzichten.

Auch sein Schwiegersohn Jörg Baumgartner in Nürnberg verzichtete auf Ersatzleistungen

für solche Verluste. Was der Kurfürst an beweglichen Besitz und an Grundstücken

verschenkt, für sich genommen und veräußert hat, ist leider nicht bekannt.

Sehr hoch und dem Reichtum Kastners entsprechend war mit

1000 Gulden sein Strafgeld. Verständlicherweise hatte der „Begnadigte“ diese

Summe nicht bar. Sein oben genannter Schwiegersohn konnte ihm diesen Betrag als

Darlehen für ein Jahr geben. Als Pfand verschrieb ihm Kastner sein Haus mit

Hofraum am Marktplatz, die große Paint (Gründe nahe der Stadt) vorm Nabburgertor

und die Wiese jenseits der Vils beim Kloster. Kastner konnte schon nach einem

Jahr das Darlehen ablösen und durfte sich in Amberg 1457 wieder als Bürger

niederlassen. Bürgermeister und Rat verzichteten auf seine Bitte auf die

Steuern von 1455 – 1457 angesichts „seiner verderblichen Schäden so ihm

angestanden“. Von 1455 – 1459 war er wieder einer der vier Bürgermeister,

musste aber dann dies Amt aufgeben und starb 1467.

Erhard Frank, der Kastner von Vilseck, ein Mann in den

70iger Jahren und seine Familie wurden von Friedrich besonders hart behandelt.

Er dürfte sich 1453 geweigert haben, am 23. Februar das Aufgebot der Vilsecker

nach Hahnbach und weiter gen Amberg zu führen. Friedrich I. scheint ihn als

Hauptschuldigen am Misslingen jenes fragwürdigen Überfalls auf die Stadt

betrachtet haben. Spätestens am 6. Februar 1454, als Vilseck dem Statthalter

den Huldigungseid auf Friedrich leistete, wurde Frank verhaftet und ins

Gefängnis gesteckt. Es sollte es nicht mehr lebend verlassen. „Frank ist wegen

seiner Verbrechen ins Gefängnis gekommen und dort im September 1454 gestorben“,

schreibt der Heidelberger Chronist Mathias von Kemnath. Friedrich ließ daraufhin

sogleich einen Revers ausstellen, dass Agnes, die Witwe Erhard Franks „auf

alles Hab und Gut ihres Ehemanns verzichtet und solches Kurfürst Friedrich

übergeben hat“. – Eine sehr vornehme Umschreibung für Enteignung.

Nach dem Tod der Witwe um 1458 bemühte sich die Tochter

Barbara mit ihrem Ehemann Heinrich Bestler um die Rückgabe des väterlichen

Erbes. Auf ihr und ihrer Freunde „fleißiges Bitten“ hat sich der Kurfürst 1459

„so gnädig erwiesen und ihr und ihrem Schwiegersohn Hans Schlammersdorfer“ sämtlichen

1454 beschlagnahmten Besitz ihres Vaters „wieder gegeben“. Barbara Bestler und

Hans von Schlammersdorf aber, „begaben sich (entsagten) der anderen Güter und

Habe …, es sei Bargeld, Hausrat oder andere liegende und fahrende Habe ihres

Vaters, … so zu des gnädigen Herren Handen gekommen, aber durch sein Gnaden

einbehalten oder jemand anderem gegeben wurde“. Sie verzichteten ausdrücklich

„auf Schönlind, Irlbach und den Wald, das Ole (Ölhof) genannt, mit allem Zubehör“,

und haben ferner auf den Ersatz „der Schäden, die ihre Güter gelitten haben“ am

Montag nach Oculi 1459 verzichtet.

Friedrich hatte also 5 Jahre recht großzügig Franks Nachlass

verwaltet. 1457 hat er z. B. Conz Schrott den Jüngeren für geleistete Dienste

mit dem Dorfe Schönlind beim Hammer Bruck „begnadet“. Wie Conz Schrott wurden

sicher viele andere mit beschlagnahmten Gütern kurfürstlich belohnt.

Der Tod des alten Erhard Franks im Gefängnis verdient

besondere Beachtung. Die Hofchronisten, die über Friedrich nur Lobenswertes

berichten und alles was er tat, berechtigt finden, führen an, dass der Kurfürst

grundsätzlich Abtrünnige mit dem Tod bestrafte, es sei denn, sie hätten sehr

hohe Fürsprecher. Sie führen dafür Beispiele an: 1470 nahm der Kurfürst bei der

Eroberung von Armesheim 40 Fußknechte gefangen, die früher einmal der Kurpfalz

unterstanden. Er betrachtete sie als Abtrünnige und „fürbass begunnd man die zu

fueren bis hin gen Altzen (Alzey) in die Tuerm, drinn mussten sie erfaulen“.

Ähnlich handelte Friedrich 1471 nach der Eroberung von Wachenheim. 53

Gefangene, darunter solche, die wider seine Gnad gehandelt haben und seine

Leibeignen waren“, wurden ertränkt. – Erhard Frank war für ihn ein

„Abtrünniger“. Die verhängte strenge Haft war das Todesurteil für den alten

Mann.

Die Amberger mussten sich fürderhin Friedrichs Willen fügen,

und sie betrachteten die ihnen aufgezwungenen Eide als bindend. Friedrich war

weiterhin ein strenger Herr gegen jene, die ihm 1453/54 die Huldigung

verweigert hatten. Das Gesuch des 1454 ausgewiesenen Hans Seidl um die

Erlaubnis endlich heimkehren zu dürfen, lehnte er 1460 ab. Der Stadtschreiber

Hans Schober, der 1454 entlassen worden war, aber 1460 von der Stadt wieder

angestellt wurde, musste 1468, also nach 14 Jahren endgültig entlassen werden.

Schobers Rechtfertigungsschreiben half ihm nichts.

Auch nach 1454 musste die Stadt noch manche Einschränkung

ihrer Rechte hinnehmen. Schon 1455 hat Friedrich seine Einspruchsmöglichkeiten

beim Bergbau erreicht. Ab 1466 fordert er auch das Mitspracherecht bei der Jurisdiktion

der Hammereinigung. Er verlangte unter anderem die Hälfte der Strafgelder.

Bislang war die Hammereinigung nur eine von Amberg und Sulzbach geführte

Vereinigung der Oberpfälzer Hammerwerke. Wo es aber um seinen Nutzen auch ging,

setzte er sich für die Bürger ein. So begehrten die Sulzbacher 1455/56 freie

Schifffahrt auf der Vils für Erz und Eisen. Ihr Landesherr, Herzog Albrecht

III. in München und Kaiser Friedrich III. unterstützten nachdrücklich dieses

Verlangen. Doch Friedrich I. verteidigte die alten Vorrechte Ambergs auf der

Vils nachdrücklich, unbeugsam und erfolgreich.

Besonders verbunden war Friedrich den Amberger

Franziskanern. So kam er am 11. April 1455 zur feierlichen Grundsteinlegung des

Klosters und spendete als Bauzuschuss 100 Gulden. Das war allerdings sehr

bescheiden, denn nicht nur hatte er im Vorjahr ein Vielfaches der Stadt Amberg

und ihren Bürger abgepresst, sondern mancher Amberger Bürger hat ein Mehrfaches

für das Kloster gestiftet als der Kurfürst. Friedrich kam noch öfter nach

Amberg, schon um sich von den Fortschritten der Bauarbeiten an seiner Stadtburg

zu überzeugen. Gelegentlich wandte er sich sogar an Amberger Bürger in finanziellen

Angelegenheiten. Ohne lange Verhandlungen leistete ihm der Berggewerke und

Eisenhändler Hans Klopfer Bürgschaft für 900 Gulden und Wilhelm Ortenburger für

800 Gulden.

1454 hatten die Amberger zwar alle Waffen abliefern müssen,

doch der wehrlose Zustand konnte nicht lange dauern. Die Stadt musste sich

schließlich selbst verteidigen können. Nach kurzer Zeit konnten die Amberger

Büchsenschützen wieder ihre Schießkünste ausüben.

Solange Friedrich sich hauptsächlich mit seinen

rheinpfälzischen Nachbarn, besonders mit seinem Vetter Pfalzgraf Ludwig von

Veldens herumschlug, war Amberger Waffenhilfe nicht gefragt. Das änderte sich,

als 1460 Markgraf Albrecht Achilles von Ansbach im Bunde mit vielen Fürsten

gegen Friedrich kämpfte und seine Ritter in kurpfälzische Gebiete des Nordgaus

einfallen ließ. Darauf hin zog der Amberger Vicedom mit einem kleinen Aufgebot

der Stadt und des Umlandes ins Fränkische und zerstörte zwei Burgen. 1461 jedoch

befahl wahrscheinlich der Kurfürst selbst ein allgemeines Aufgebot aller

Wehrfähigen, und der Statthalter führte Reiterei und Fußvolk samt der „Wagenburg“

in die Markgrafschaft. Neustadt am Kulm, Weißenstadt, Creußen, Schnabelweiß und

viele weitere Städte und Märkte eroberten die Kurpfälzer und brannten alles

nieder. Über 100 Dörfer gingen in Flammen auf. Kein Heer des Markgrafen hinderte

sie an ihrem Tun. 1500 Rinder und viele Wagenladungen mit Beutegut brachte man

zurück nach Amberg, wo „billiger Markt“ gehalten wurde. Die Amberger und die

Kurpfälzer im Nordgau hatten das „Kriegen“ in jeder Form rasch gelernt. Der

Krieg erfasste schließlich halb Deutschland. 1462 sprach der Papst den Kirchenbann

über Friedrich aus und der Kaiser verkündete ihm die Reichsacht und den

Reichskrieg.

Friedrich aber besiegte 1462 bei Seckenheim seine

benachbarten Gegner, zersprengte ihr Heer und machte 500 Gefangene, darunter

Markgraf Karl von Baden, Graf Ulrich von Württemberg, den Bischof von Metz und

viele Grafen, Ritter und Adelige. Der Kurfürst ließ sich auch diesen Sieg

reichlich mit Lösegeld vergolden. Graf Ulrich von Württemberg z. B. musste

100.000 Gulden zahlen. Die rheinpfälzischen Burgen reichten kaum aus, um all

die vornehmen Gefangenen gut und sicher zu verwahren, bis sie ihr Lösegeld

bezahlt hatten. Kurz darauf siegte Herzog Ludwig von Landshut, der einzige

treue Verbündete Friedrichs, bei Gingen über den Markgrafen von Ansbach /

Hohenzollern. Beide Wittelsbacher hatten sich siegreich gegen eine große

Übermacht durchgesetzt und überall in ihrem Landen feierte man diese Erfolge,

sicher auch in Amberg. Man war schließlich Sieger, und gemeinsame militärische

Erfolge fördern auch die Verbundenheit zwischen Landesherrn und Untertanen.

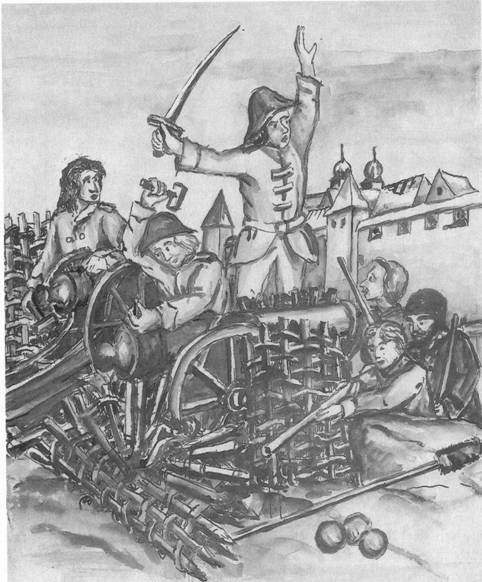

Friedrich der Siegreiche verdankt einen beachtlichen Teil

seiner Erfolge einem Amberger, dem Geschützmeister Martin Mertz. General

Dollacker nimmt an, dass dieser als Sohn des Türmers und Rechenmeisters Mertz

in Vilseck geboren wurde. 1438 übernahm der alte Mertz die Türmerstelle auf dem

Amberger Martinsturm, die er bis 1458 inne hatte. In Amberg besuchte Martin die

Lateinschule, denn er beherrschte später diese Sprache. Mathematik dürfte ihm

sein Vater beigebracht haben. Bei einem Amberger Glocken- und Geschützgießer

ging er in die Lehre und wurde Meister. Besonders pflegte er den praktischen

Umgang mit Feuerwaffen und wurde so Geschützmeister. 1460 hatte er bereits

Erfahrung und trat in den Dienst Friedrichs I.. Beim Feldzug gegen Mainz bewies

er dann sein Können. Bei der Belagerung von Kleinbockenheim beherrschten die

Bürger vom Wehrturm ihrer Kirche aus das Vorfeld der Stadt. Dank seiner

Treffsicherheit richtete Mertz diesen Turm so zu, dass er nicht mehr benutzt

werden konnte und die Kleinbockenheimer kapitulieren mussten. 1469 wurde Mertz

nach vielen Einsätzen zum Obersten Geschützmeister der Kurpfalz befördert. Dank

seiner Schießkunst und seines großen Geschützes, der Basteinerin mussten die

Burgen Bocksberg und Schupf nach kurzer Zeit kapitulieren. Im Feldzug 1470/72

schoss er Schiersheim, die Strahlenburg, Arnsheim, Stadt und die Schlösser

Wachenheim, Bockenheim, Niederulm, Lambsheim, Ruprechtseck und Dürckheim sturmreif.

Michael Boehm reimt bei Wachenheim:

… es ruckten Gesellen frisch und voll Mut,

wohl vierzig Büchsenschützen gut,

die die von Amberg hätten,

geschickt an solche Stätten.

Ihr Hauptmann der mit ihnen kam,

Jörg Gutzinofen war sein Nam

die schossen allzeit von dem Schloss

in diese Stadt mit Büchsen groß.

Mathias von Kemnath schreibt von der Belagerung der Stadt

Dürkheim: „Besonders hatte Friedrich zwei sehr gute Büchsenmeister für das

Schießen mit großem Geschütz und zwar so wirksam, wie es Friedrich je

vorgekommen ist. Dazu kamen 40 sehr gute Büchsenschützen mit Schlangen

(Feldschlangen), Voglern und Hakenbüchsen von Amberg.“ Man kann annehmen, die

Amberger haben auch die Geschütze mitgebracht. 372 Tonnen Schießpulver hat

Mertz in diesem Krieg verschossen.

Und wieder dichtet Michael Boehm:

Als der kunstreich Meister Martin

in solchen Haufen gern schoss hin,

wie ich einstmals sah, als er schuss

aus einem Hauptstück tat einen Schuss

dass Arm und Haupt aufstuben,

gen Himmel sich erhuben.

Amberg

ist die einzige kurpfälzische Stadt, deren militärische Hilfe die beiden

Chronisten Friedrichs erwähnenswert fanden, und nur Martin Mertz und Jörg