Michael KnollGrundmodelle

des Projektunterrichts Versuch

zur Klärung eines unübersichtlichen Konzepts

Die von mir ausgewählten Modelle und Konzepte - insgesamt fünf an der Zahl - stammen zum größeren Teil aus der progressiven Erziehungsbewegung der Vereinigten Staaten, zum kleineren Teil aus der „zweiten“ reformpädagogischen Bewegung der Bundesrepublik. Sie werden von mir vor allem unter folgenden Fragestellungen näher betrachtet: Durch welche Strukturen und Phasen sind die ausgewählten Konzepte und Modelle gekennzeichnet? In welcher Beziehung stehen sie zu Lehrgang und Übung als den beiden anderen Groß- und Grundformen des Unterrichts? Was ist die Aufgabe des Lehrers, welche Rolle spielt der Lehrplan, wieviel Freiheit hat das Kind? Zum Abschluss formuliere ich noch einige Punkte, die mir wichtig erscheinen und zeigen, wo meines Erachtens wesentliche Probleme und Schwierigkeiten der gegenwärtigen Projektdiskussion liegen.

Das lineare Modell

Das erste Modell, das ich vorstellen möchte, wurde von Calvin M. Woodward, Professor für Maschinenbau an der Washington University in St. Louis, entwickelt. Angeregt von der Beobachtung, dass seinen Studenten zunehmend fundiertes handwerkliches Wissen und Können fehlte, führte Woodward um 1880 als erster technisches Werken („manual training“) als neues Fach im amerikanischen Schulsystem ein (genauer dazu Knoll 1988). An der von ihm gegründeten Manual Training High School erhielten die Schüler anstelle von Latein und Griechisch Unterricht in Werken und technischem Zeichnen, gemäß dem Motto: “Wir schicken den ganzen Jungen in die Schule, nicht einen Teil von ihm, und erziehen ihn durch die lebendigsten und logischsten Methoden.” Im Werkunterricht arbeiteten die Schüler nacheinander in der Schreinerei, Drechslerei, Schmiede und Schlosserei. Dort wurden sie mit den Künsten des Handwerks vertraut gemacht, und zwar in drei Schritten: Zunächst wurde ihnen das „Alphabet“ der Werkzeuge und Techniken gezeigt und erläutert. Dann absolvierten sie eine Reihe praktischer Aufgaben, in denen sie die zuvor im Lehrgang vorgeführten Techniken und Methoden planmäßig nachmachten und einübten. In der Schlosserei zum Beispiel feilten sie Würfel, drehten sie Schrauben, bohrten sie Zylinder. Schließlich - am Ende jeder Unterrichtseinheit und am Schluss des Schuljahres - bekamen sie Zeit, um eigene „Projekte“ zu planen und durchzuführen, sei es einzeln oder in Gruppen, wobei die abschließende Benotung und Beurteilung der Projekte in der Hand des Lehrers blieb. In allen drei Abschnitten - Lehrgang, Übung und Projekt - hatten die Schüler vorab von dem, was sie anfertigen wollten, genaue Entwürfe und Zeichnungen anzufertigen. Sie sollten damit zum logischen Denken und sorgfältigen Planen erzogen werden. Die enge Verbindung, die die Fächer technisches Zeichnen und Werken in Woodwards Projektkonzept eingingen, musste sich indes nicht in einer einzelnen Person oder Gruppe zeigen, sie konnte sich auch klassen- und jahrgangsübergreifend verwirklichen, wie der Bericht von Thomas Mather belegt: Die Schüler einer neunten Klasse wünschten sich ein neues Turngerät für den Sportunterricht. Sie formulierten ihre Vorstellungen und machten eine Skizze. Dieser Plan wurde zur Ausarbeitung an eine höhere Klasse im technischen Zeichnen weitergegeben. Von dort wanderte das Projekt in die Schreinerei und Schlosserei, bis es als vollendetes Produkt seinen Platz in der Turnhalle fand. „Verschiedene Klassen waren an der Konstruktion beteiligt“, erläuterte Mather. „Die ganze Schule weiß Bescheid und ist interessiert. Eine Beschreibung und Freihandskizze erscheint eventuell in der Schulzeitung, und das Projekt bleibt in der Schule zum Unterricht für die nachfolgenden Klassen“ (zitiert nach Knoll 1988, S. 511). Der Projektunterricht verlief bei Mather und Woodward insofern “linear”, als er in drei nicht umkehrbaren Schritten von den “elementaren Prinzipien” zu den “praktischen Anwendungen” oder, wie man damals auch sagte, von der „Instruktion“ zur „Konstruktion“ führte.

Abb. 1: Lineares Modell nach Woodward

Woodward verstand das Projekt als eine „synthetische Übung“. Die zuvor isoliert gelernten Handgriffe und Arbeitsweisen wurden - etwa beim Herstellen von selbst ausgesuchten oder selbst entworfenen Schränken, Stühlen, Leuchtern, Gittern, Dampfmaschinen - im Zusammenhang gebraucht und angewandt. Die Schüler sollten Vorstellungskraft und Erfindungsgabe entwickeln und den “ganzen Akt der Schöpfung” durchlaufen - vom “Planen” über das “Entwerfen” bis zum “Verwirklichen”. Von der Übung unterschied sich das Projekt dadurch, daß es nicht kleinschrittig, sondern komplex angelegt war und nicht vom Lehrer, sondern vom Schüler bestimmt wurde. Den schon damals von einigen Kritikern vorgetragenen Gedanken, die Projektarbeit vom Ende in das Zentrum des Werkunterrichts zu verlegen und die Schüler permanent eigene Vorhaben und Projekte durchführen zu lassen, lehnte Woodward strikt ab. Ihm schien die systematische “Instruktion” wichtiger als die freie “Konstruktion”. “Ohne Instruktion”, erklärte er, “hat der Junge kein Verständnis für die Bedeutung der Reihenfolge und für die Notwendigkeit von Erfahrung im Umgang mit Werkzeugen. Im Projekt auf sich allein gestellt, unternimmt er, auf was er nicht vorbereitet ist. Er gebraucht die falschen Werkzeuge oder die richtigen Werkzeuge auf falsche Weise, und seine Arbeit ist immer schlecht” (zitiert nach Knoll 1988, S. 508f.). Nach Woodward konnte sich der Lehrer während der Projektarbeit guten Gewissens als Instrukteur und Trainer zurücknehmen und sich auf seine Rolle als Berater und Helfer konzentrieren, denn in den vorhergehenden Lehrgängen und Übungen hatten seine Schüler die Grundkenntnisse und Fertigkeiten erworben, die sie zur selbständigen Durchführung ihrer Vorhaben benötigten. Zudem betonte Woodward immer wieder, erhalte man im “linearen” System den Schülern die Motivation und Lernbereitschaft und verschaffe ihnen die Freude und Befriedigung, die entsteht, wenn sich Können und Wissen, Gelingen und Erfolg kontinuierlich einstellten.

Das integrierte Modell

Das zweite vorzustellende Modell stammt von Charles R. Richards, dem Professor für Manual Training an der Columbia University in New York (ausführlich dazu Knoll 1991). Unter dem Einfluss der Ideen von Friedrich Fröbel, William Morris und John Dewey übertrug Richards um 1900 das Fach Werken von der vierjährigen High School auf die achtjährige Elementary School. Er nahm gegenüber Woodward zwei Veränderungen vor. Zum ersten reorganisierte er das Fach inhaltlich: aus „manual training“, dem „Studium der Werkzeuge und Prozesse“, machte er „industrial arts“, das „Studium der Industrie und Künste“; denn ihm erschien die Einübung handwerklicher Geschicklichkeit und technischer Intelligenz bei jüngeren Schülern weniger wichtig als die Ausbildung der schöpferischen Kräfte und die Einsicht in die sozialen Zusammenhänge der Kultur und Technik. Zum zweiten änderte er das methodische Verfahren: an die Stelle des “linearen” setzte er - gemäß seiner Vorstellung von der “natürlichen Erziehung” - das “integrierte” System. Unter „natürlicher Erziehung“ verstand Richards eine Methode, „die den höchsten Grad absichtvoller Selbsttätigkeit erregt, indem sie direkt an das Leben und die Interessen des Kindes appelliert“ (zitiert nach Knoll 1991, S. 119). Damit wies Richards den sachlogischen Ansatz von Woodward zurück und plädierte für ein Konzept, das einer “holistischen” Motivations- und Lernpsychologie entsprach. Die Schüler sollten „natürliche Ganzheiten“ vor Augen haben, ehe sie sich mit den Teilaspekten beschäftigten; denn nur wenn sie ein Verständnis für die ganze Aufgabe entwickelt hatten, konnten sie Probleme und Schwierigkeiten erkennen und genügend Kraft und Phantasie entfalten, um das Projekt eigenständig auszuarbeiten und den Sinn und Nutzen von den Lehrgängen und Übungen einzusehen, die erforderlich waren, damit das Projekt sachgerecht und erfolgreich zu Ende geführt werden konnte. Richards rückte das Projekt also von der Peripherie in den Mittelpunkt des Werkunterrichts. Seine Devise lautete daher nicht “Instruktion vor Konstruktion”, sondern “Instruktion durch Konstruktion”. Um der Motivation und Identifikation willen sollten die Schüler von Anbeginn an der Gestaltung der Projekte beteiligt werden und so weit wie möglich die Phasen des Beabsichtigens, Planens und Durchführens selbständig durchlaufen. Doch von ungehemmter Freiheit und Selbstbestimmung hielt Richards nichts. Wie Woodward und Dewey betrachtete er eine schülerzentrierte, d. h. auch instruktions- und lehrplanlose Projektarbeit als verfehlt. „Das Element des Selbstausdrucks in den Werkunterricht hineinzubringen, bedeutet nicht, dass man den Schüler uneingeschränkt seinen Launen und Einfällen überlassen soll. [... Es] bedeutet auch nicht, dass der Schüler ganz allein und detailliert Plan und Ausführung entwickeln muss. Man würde zuviel von der unausgebildeten Urteilsfähigkeit kleiner Kinder erwarten, und nur unausgegorene Projekte und unbefriedigende Arbeit wären die Folge. Aber es sollte immer bedeuten, dass die Gedanken und Gefühle eines jeden wirklich beitragen zu dem Ziel, für das er arbeitet“ (ebd., S. 119 f.). Nach Richards war es auch im Projektunterricht Aufgabe des Lehrers, die Schüler zu lenken und zu leiten, ohne allerdings je in die Pose eines “Zuchtmeisters” oder “Diktators” zu verfallen.

Abb. 2: Integriertes Modell nach Richards

Richards’ Konzept kam an der Versuchs- und Übungsschule der Columbia University zur Anwendung, wenn dort Themen wie das Leben Robinson Crusoes und King Arthurs oder wenn - in höheren Klassen - Unterrichtseinheiten wie “das Transportwesen“ oder “die Druckkunst“ erarbeitet wurden. Diese Einheiten standen unter der Führung von „industrial arts“, doch Fächer wie Geschichte, Geographie, Kunst und Literatur hatten große Bedeutung und trugen mit wechselndem Anteil entscheidend zur inhaltlichen Ausgestaltung des Projekts bei. Eine feste Verbindung zu einem bestimmten Fach, wie etwa bei Woodward zum technischen Zeichnen, gab es hier allerdings nicht. Als Beispiel für Richards’ integrierten Ansatz sei das „Indianerprojekt“ genannt. In einer zweiten Klasse lasen die Kinder das Gedicht „Hiawatha“ von Longfellow. Sie besprachen die Gebräuche und Riten der Indianer und besuchten das Naturkundemuseum im Central Park. Dann bauten sie Zelte, schneiderten Kostüme, töpferten Gefäße, um schließlich einen Tag wie Indianer zu leben. Hier wird ein weiteres Element sichtbar, das über Woodwards Projektkonzept hinausweist: neben den üblichen Lehrgängen und Übungen fanden auch Ausflüge und Erkundungen in die nähere Umgebung statt, die mithelfen sollten, Erfahrung und Anschauung der Schüler zu erweitern und Impulse und Anregungen für ihre Arbeiten und Vorhaben zu geben. Solch große Projekte wie das Indianerprojekt waren freilich die Ausnahme. Zumeist wurden die Themen am kleinen Modell illustriert. Gruppenarbeit spielte hier wie stets eine wesentliche Rolle. In der Unterrichtseinheit Wohnen und Bauen etwa wurden Forts, Farmen, Häuser rekonstruiert. Beim Bau eines griechischen Tempels, so berichtet Richards, formte jedes Kind aus Ton eine Säule, ein Kapitell, einen Giebel und zudem je ein Segment für Fundament, Wand und Dach. Die schönsten Stücke wurden von den Schülern ausgewählt, in Gips gegossen und zu dem circa einen Meter langen Tempel zusammengesetzt. Am Ende des Schuljahrs fand eine Ausstellung statt, in der die Klassen ihre Produkte und Kunstwerke der Öffentlichkeit vorstellten.

Das universelle Modell

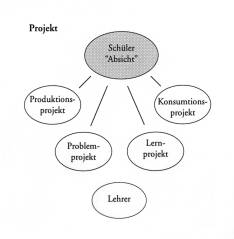

Das dritte Modell ist mit dem Namen William H. Kilpatrick verknüpft, dem international wohl bekanntesten Projektpädagogen (eingehend dazu Knoll 1993). Kilpatrick, wie Richards Professor an der Columbia University, begründete sein Projektkonzept mit Deweys Theorie der Erfahrung. Die Kinder sollten Erfahrungen und Kenntnisse erwerben, indem sie wirkliche Probleme und soziale Situationen bewältigten. Doch mehr noch als auf die Erfahrungstheorie von Dewey berief sich Kilpatrick auf die Lernpsychologie von Edward L. Thorndike. Nach Thorndikes “Gesetzen des Lernens” verschaffte ein Handeln, zu dem eine “Neigung” bestand, “Befriedigung” und wurde eher wiederholt als ein Handeln, das unter “Zwang” erfolgte und “verärgerte”. Kilpatrick zog daraus den Schluss, dass die “Psychologie des Kindes” das ausschlaggebende Moment im Lernprozess war. Das Kind musste frei entscheiden können, was es tun wollte; denn in dem Maße, in dem es seine eigenen “Absichten” verfolgte, erhöhten sich seine Motivation und sein Lernerfolg. Diese Einsicht legte Kilpatrick seinem Projektkonzept zugrunde. Er definierte das Projekt als „herzhaftes absichtsvolles Tun“ (nicht als „herzhaftes planvolles Tun“, wie es in der traditionellen deutschen Übersetzung heißt). „Absicht“ setzte nach Kilpatrick zwangfreie „Freiheit zum Handeln“ voraus, sie konnte nicht zugewiesen werden. Schwand indes die Absicht und bestanden Lehrer und Schüler dennoch auf der Vollendung dessen, was begonnen worden war, dann wurde aus dem Projekt eine „Aufgabe“ - bloße Mühe und Arbeit. In diesem Fall sollte es am besten abgebrochen und beendet werden. Unabhängig davon, dass er das Projekt zur einzig angemessenen Unterrichtsmethode in der demokratischen Gesellschaft erhob und für das Handeln in einer “sozialen Umgebung” eintrat, machte Kilpatrick mit seiner Definition die Einstellung und Motivation des Schülers zum entscheidenden Merkmal der Projektmethode. Was auch immer das Kind unternahm, solange es „absichtsvoll“ und aus “ganzem Herzen” geschah, handelte es sich um ein Projekt. Kein Aspekt des wertvollen Lebens war ausgeschlossen.

Abb. 3: Universelles Modell nach Kilpatrick I

Kilpatrick erfand eine Typologie von Projekten, die das Nähen eines Kleides („Produktionsprojekt“) ebenso einschloss wie das Lösen mathematischer Aufgaben („Problemprojekt“), das Einprägen französischer Vokabeln („Lernprojekt“) und das Anhören einer Schallplatte („Konsumtionsprojekt“). Damit hatte er, unter neuem Namen und unter neuem Gesichtspunkt, die ganze Palette der herkömmlichen Methoden in seinem Konzept vereint - vom Lehrgang und Training über das Plan- und Rollenspiel bis zum Experiment und Praktikum. Der gute Unterricht bestand bei Kilpatrick also aus einer permanenten Folge von Projekten, die - wie schon bei Woodward und Richards - vier Phasen hatten: Beabsichtigen, Planen, Durchführen und Beurteilen. Ideal verlief das Projekt jedoch nur dann, wenn alle Phasen, d. h. auch das Bewerten und Beurteilen, von den Schülern - und nicht vom Lehrer - initiiert und vollzogen wurden. Denn nur wenn die Schüler die “Freiheit zum Handeln” besaßen und das “Handeln mit Befriedigung” ausführten, konnten sie Selbständigkeit, Urteilsvermögen und Handlungskraft erwerben - die Tugenden also, die Kilpatrick für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Demokratie für unerlässlich hielt. Im Grunde war Kilpatricks „Projektmethode“ gar keine Methode, sondern ein “universelles” didaktisches Prinzip, das die momentane Einstellung des Schülers zu seinem Tun und nicht die Planung und Realisierung eines größeren Vorhabens als Grundlage der Projektdefinition ansah. Anders als bei seinen Vorgängern hatte das Projekt bei Kilpatrick keinen Bezug zu einem bestimmten Fach oder Lernbereich, etwa zum technischen Werken und zur bildnerischen Gestalten. Es war inhaltlich und methodisch völlig offen - ja, es erforderte nicht einmal aktives Handeln. Die Kinder, die ein Theaterstück darboten, führten genauso ein Projekt durch wie die Kinder, die im Zuschauerraum saßen und sich köstlich amüsierten.

Abb. 4: Universelles Modell nach Kilpatrick II An der bereits genannten Versuchs- und Übungsschule der Columbia University betreute Kilpatrick eine Experimentalklasse, die nach seinen Vorstellungen arbeiten sollte. Die Kinder dieser Grundschulklasse diskutierten über jeden Punkt des Tagesprogramms. Sie sagten und besprachen, was sie einzeln oder in Gruppen unternehmen wollten: welche Geschichte sie hören, welches Lied sie singen, welches Bild sie malen, welche Aufgaben sie lösen wollten. Sie stellten Schulregeln auf und stimmten darüber ab, ob sich ein Kind sozial oder unsozial verhalten hatte. Wenn nötig, griff die Lehrerin klärend und steuernd in die Diskussion ein, aber für gewöhnlich hielt sie sich im Hintergrund und kümmerte sich vor allem darum, wie die Informationen und Materialien beschafft werden konnten, die die Kinder zur Durchführung ihrer Projekte gebrauchten. Kilpatrick war mit dem Experiment nicht ganz zufrieden und zog sich auch bald davon zurück. Seiner Ansicht nach war selbst diese Form des zwangsfreien, schülerzentrierten Lernens immer noch zu sehr Unterricht und wurde allzu sehr von Lehrer, Lehrplan und Belehrung geprägt. Wegen der heftigen Kritik, die seine, den herkömmlichen Sprachgebrauch missachtende Definition bei den führenden amerikanischen Pädagogen - einschließlich Dewey - hervorgerufen hatte, sah sich Kilpatrick in den dreißiger Jahren genötigt, seinen Projektbegriff aufzugeben und einfach von “Motivation” und “Einstellung” zu sprechen, wenn er “herzhaftes absichtsvolles Tun” meinte. Exkurs:

John Dewey und die Projektmethode

In Deutschland gilt John Dewey (1958-1952), der amerikanische Philosoph und Pädagoge, als “Vater” und Begründer des Projektunterrichts. Warum, fragt sich daher der kundige Leser, steht Dewey nicht im Mittelpunkt dieser Übersicht? Warum ist er hier nicht mit einem eigenen Modell vertreten? Die Antwort, die ich an dieser Stelle gebe, muss knapp ausfallen (ausführlicher Knoll 1992). Dewey hat sich zwar seit dem Jahre 1916 immer wieder zur Projektmethode geäußert und durch produktive und kritische Bemerkungen auch wichtige Aspekte zu ihrer Gestaltung und Ausformung beigetragen. Wie berichtet, hatte etwa Richards schon um 1900 Deweys allgemeine Überlegungen zum Werken und zum praktischen Lernen rezipiert und in sein Konzept der “industrial arts” und der “integrierten” Projektarbeit aufgenommen. Aber Dewey hat nie - wie die deutsche Überlieferung es will - eine differenzierte Theorie und Begründung der Projektmethode entwickelt. Was er in “Wie wir denken” (1910) und in “Demokratie und Erziehung” (1916) entfaltete und wofür er von den amerikanischen Pädagogen zurecht in Anspruch genommen wird, ist nicht die “Projektmethode”, sondern die “Problemmethode” (vgl. Bossing 1935, Brubacher 1947, Tanner 1997). Um das geistige Wachstum im Unterricht optimal zu fördern, sollten die Schüler nach Dewey vor allem “Themen” bearbeiten und “Probleme” bewältigen, die den unterschiedlichsten Fächern und Wissensgebieten entstammten und sie interessierten. Das “Projekt” war für ihn lediglich eine Unterform des “Problems”, mit dessen Hilfe vor allem praktisches, nicht abstraktes, Wissen und Können erworben werden sollte.

Abb. 5: Projektstruktur nach Dewey

In der Tat betrachtete Dewey das Projekt - im Gegensatz zu Kilpatrick, aber wie Richards - als eine Methode unter anderen. Er definierte es als ein “gemeinsames Unternehmen” von Schülern und Lehrern, das die “konstruktiven” Interessen der Kinder ansprach, auf die Herstellung vorweisbarer “Produkte” abzielte und nach dem “integrierten” Modell ablief. Dewey stellte vier Kriterien auf, die jedes Projekt, wie jeder andere Unterricht auch, erfüllen musste, damit es als erzieherisch wertvoll gelten konnte:

- - Das Projekt muss das “Interesse” der Schüler finden, d. h. es muss auf ihre Bedürfnisse und Erfahrungen eingehen. - - Das Projekt muss etwas “Wertvolles im Leben selbst” darstellen, d. h. es muss auch vom Standpunkt der Erwachsenen aus wichtig und nützlich sein. - - Das Projekt muss “komplex” angelegt sein, d. h. es darf sich nicht mit “bloßer Handfertigkeit” begnügen, es muss auch und vor allem “geistiges Wissen” vermitteln. - - Das Projekt muss “Kontinuität” besitzen, d. h. es muss eine gewisse Zeit andauern und auf natürliche Weise ins nächste Thema übergehen, so dass sich der Erfahrungshorizont der Schüler fortschreitend erweitert.

Würden diese Kriterien nicht beachtet und der Versuch gemacht, die Projekte “spontan” von den Kindern entwickeln zu lassen, dann führe das, so Dewey, nur zu unbefriedigenden Ergebnissen. Die Praxis habe es immer wieder gezeigt. “Viele sogenannte Projekte”, erläuterte Dewey, “sind von solch kurzer Zeitspanne und werden aus solch zufälligen Gründen begonnen, dass die Vergrößerung des Wissens und die Bekanntschaft mit Prinzipien minimal ist. Kurz gesagt, sie sind zu trivial, um bildend zu wirken” (zitiert nach Knoll 1992, S. 103). Die von Kilpatrick immer wieder betonte Selbstbestimmung und Selbstorganisation der Schüler spielte bei ihm nicht die entscheidende Rolle. Nach Dewey stand der Lehrer auch beim Lernen am Projekt im Zentrum des Geschehens. Ihn, den Lehrer, als Leiter und Führer “minimalisieren” und tendenziell abschaffen zu wollen, kritisierte er als eine völlig “falsche Vorstellung”. “Der Lehrer”, bestimmte Dewey, “... [muss] für Pläne und Projekte sorgen, die den Schüler zwingen, vorauszusehen und vorauszudenken” (ebd., S. 104). Die Ausbildung demokratischen Verhaltens sei das mittelbare, die Ausbildung wissenschaftlichen Denkens jedoch das unmittelbare Ziel, auf das der Lehrer hinzuwirken habe. Das ausschlaggebende Kriterium der Projektmethode war bei Dewey daher nicht - wie bei Kilpatrick - die “Freiheit des Handelns”, die der Schüler im Unterricht genoss, sondern - wie bei Richards - die “Freiheit des Denkens”, die sich im “konstruktiven” Tun ausdrückte.

Das aktionistische Modell

Das letzte der hier vorzustellenden Modelle entstand Anfang der siebziger Jahre, als in der Bundesrepublik die Projektidee unter dem Einfluss der “zweiten reformpädagogischen Bewegung” eine Renaissance erlebte. Bernhard Suin de Boutemard, zu jener Zeit Assistent an der Universität Osnabrück, gehörte zur pädagogischen Avantgarde und entwickelte auf der Grundlage der pragmatistischen Erfahrungsphilosophie von John Dewey und auf der Basis des symbolischen Interaktionismus von Herbert Blumer eine allgemeine Theorie des Projektunterrichts, die er auch für die Unterrichtspraxis aufzubereiten suchte. Seine Aufsätze und Bücher (1973, 1975, 1976) haben die deutsche Projektdiskussion entscheidend geprägt und die damals bereits existierenden Gedanken und Argumente so geformt und verstärkt, daß sie zum Standard wurden und bis heute vielen Pädagogen als Maßstab und Richtschnur dienen.

Suin de Boutemard geht von der These aus, dass die Schule das Ziel habe, die soziale Handlungsperformanz auszubilden und das bestehende Gesellschaftssystem humaner und friedvoller zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, sei das Projekt die geeignete Unterrichtsform. Im Gegensatz zu seinen deutschen Kollegen definiert Suin de Boutemard den Projektunterricht nicht durch eine bestimmte Verlaufsstruktur (wie etwa Frey 1998) oder durch einen differenzierten Merkmalskatalog (wie etwa Gudjons 1997); vielmehr grenzt er ihn komparativ gegen andere Unterrichtsmethoden ab. Er unterscheidet dabei idealtypisch drei Grundformen, die er „Informations”- „Problem”- und „Projektunterricht” nennt (Suin de Boutemard 1973, S. 48f.). Während der „Informationsunterricht„ interaktiv Fremdwissen weitergebe, vermittle der „Problemunterricht„ Fremd- und Eigenwissen, wobei die behandelten Themen, Fragen und Aufgaben - anders als beim Informationsunterricht - im Verlauf der symbolischen Interaktion nicht nur transferiert, sondern auch umstrukturiert und reinterpretiert werden. Der „Projektunterricht„, so Suin de Boutemard, stelle den höchsten und umfassendsten der drei Unterrichtsformen dar. Er zeichne sich dadurch aus, dass er über das Vermitteln und Umstrukturieren hinaus auch das Entstehen von Wissens- und Problembeständen in den Prozess der interpretativen Interaktion miteinbeziehe. Während sich der Informations- und der Problemunterricht also auf das Weitergeben und Verarbeiten von Sekundärerfahrungen beschränkt, geht es beim Projektunterricht vor allem um das Generieren, Interpretieren und Implementieren von Primärerfahrungen.

Das Lernen am Projekt ist nach Suin de Boutemard ein komplexes Gebilde. Er sieht es durch zwei „interdependente Grundtypen„ bestimmt, die er als „Expedition„ und „Kurs„ bezeichnet (Suin de Boutemard 1973, S. 109). Aufgabe der „Expedition„ sei es, sagt er, die Schüler in die schulische und außerschulische Umwelt hinauszuschicken, um dort Erfahrungen und Materialien zu sammeln, die sie dann zurück im Klassenzimmer interaktiv und interpretierend verarbeiten. Der „Kurs„ habe dagegen die Funktion, die “Expedition” inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten, sie ad-hoc durch fachspezifische Lehrgänge und problemverarbeitende Unterrichtsgespräche zu begleiten und sie schließlich durch Abstrahieren, Klassifizieren, Supplementieren der gemachten Erfahrungen nachzubereiten. Auch wenn Suin de Boutemard sie nicht extra ausweist, kann man bei ihm neben “Expedition” und “Kurs” noch eine dritte Grundform erkennen. Gemeint ist die „Aktion„. Wie die “Expedition” führt die “Aktion” in die schulische und außerschulische Welt hinaus, jedoch nicht, um die Welt zu erklären und zu verstehen, sondern um sie zu verändern und zu verbessern. Suin de Boutemard hat damit ein Modell des Lernens am Projekt vorgelegt, das über die Ansätze von Woodward, Richards und Dewey weit hinausgeht: die Schüler setzen ihre an der Wirklichkeit gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sofort und nicht erst später als Erwachsene zur Überwindung und „Transzendierung„ des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems handelnd ein. Suin de Boutemard ergänzt seine “aktionistische” Theorie durch eine „Methodik„ mit sieben “Elementen” oder Phasen ergänzt, die vom “Thematisieren” und “Problematisieren” über “Regelbilden”, “Entscheiden” und “Planen” bis zum “Simulieren” und “Erproben” reicht (ebd., S. 110f., S. 62ff.).

Abb. 6: Aktionistisches Modell nach Suin de Boutemard

Suin de Boutemard vertritt die Ansicht, dass an der „Konstruktion und Organisation„ des Projektunterrichts Schüler und Lehrer gleichermaßen beteiligt sind. Er veranschaulicht seine These, indem er am Beispiel der Themenfindung drei Möglichkeiten der Schülerpartizipation beschreibt und erörtert. Das Projektthema die Schüler selbst auswählen zu lassen, argumentiert er, liefere sie „den gesellschaftlich vermittelten und entfremdeten Verengungen ihres Horizonts„ aus; ihnen ein Thema mittels curricularer oder anderer normativer Vorstellungen aufzuzwingen, unterwerfe sie „einem verdinglichten Konzept des Lernens und Lehrens„ (Suin de Boutemard 1976, S. 32). Daher plädiert Suin de Boutemard für einen dritten Weg zwischen Schüler- und Lehrplanorientierung. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer „bezugsrahmenorientierten Themenfindung„ und meint damit ein Verfahren, in dem zwar ein bestimmter Lernbereich vorgegeben ist, der aber in einem Prozess des „wechselseitigen Aushandelns„ von Schülern und Lehrern konkret ausgefüllt und ausgestaltet wird. Auf diese Weise würden die Schüler weder „bevormundet„ noch in ihrer „gesellschaftlich beschädigten Identität und entfremdenden Horizontverengung„ belassen. Die Freiheit der Schüler ist damit etwa so gefasst wie bei Richards und Dewey. Die Schüler planen und bestimmen die Projekte inhaltlich und methodisch mit. Keine Entscheidung kann gegen sie gefällt werden. Dadurch verändert sich die Rolle des Lehrers. Er praktiziert nicht nur einen sozial-integrativen, demokratischen Erziehungsstil, er übernimmt auch neue Aufgaben, zum Beispiel die des “Schutzes”, wenn die Schüler bei Umfragen, Interviews und Flugblattaktionen unbedacht mit Bürgern und „Instanzen der sozialen Kontrolle„ in Konflikt geraten. Wie bei Richards und Dewey ist der Lehrer bei Suin de Boutemard “Anwalt„ der Kinder und Vertreter ihrer „objektiven Interessen„, aber er ist darüber hinaus ihr “Helfer” und “Verbündeter”, um sie bei der Verwirklichung ihrer Projekte und beim Aufbau einer humanen und demokratischen Gesellschaft zu unterstützen.

Ausblick

Unser Streifzug durch die Projektlandschaft gibt nur einen kleinen Eindruck von der Vielfalt der Konzepte und Vorstellungen, die in den letzten einhundert Jahren von deutschen und amerikanischen Pädagogen für Schule und Unterricht entwickelt wurden. In der Tat hätte ich noch eine ganze Reihe anderer Beispiele und Modelle vorstellen können - aus deutscher Sicht etwa die Arbeiten von Karl Frey (1998), von Johannes Bastian (1997) und Herbert Gudjons (1997), von Ludwig Duncker und Bernd Götz (1988), von Dagmar Hänsel (1999) und Gerhard Wöll (1998). Doch die Konzentration auf wenige Grundmodelle hat den Vorzug, dass sie den Überblick erleichtert, die Gefahr der Wiederholung verkleinert und - nicht zuletzt - die Zahl meiner abschließenden Bemerkungen verringert.

Was gilt es also festzuhalten? Was sind die Lehren, die aus der Geschichte und Gegenwart gezogen werden können? Mir scheinen es vor allem drei zu sein. Ich möchte sie hier darstellen und erläutern, indem ich Suin de Boutemards Konzept herausgreife und an seinem Beispiel Vorstellungen beleuchte und kritisch kommentiere, die die deutsche Projektdiskussion bis heute zu ihrem Nachteil beeinflussen:

1. Indem Suin de Boutemard den Projektunterricht vom Informations- und Problemunterricht abgrenzt, eröffnet er sich die Chance, das Projekt im Sinne von Woodward als Teil eines “linearen”, mehrstufigen Modells zu verstehen. Nach dem “linearen” Modell werden durch Lehrgang und Übung zunächst die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die dann in „Expedition„ und „Aktion„ von den Schülern relativ unabhängig vom Lehrer umgesetzt werden können. Das didaktische Potential, das sich Suin de Boutemard damit erschließt, erkennt und nutzt er allerdings nicht. Wie seine bundesdeutschen Kollegen beschränkt er sich auf die Vorstellung und Ausarbeitung des schwerer zu realisierenden „integrierten Modells„, wie es Richards entwickelt hatte: Lehrgänge, Kurse, Übungen finden während des Projektunterrichts, nicht vor der eigentlichen Projektarbeit statt. Suin de Boutemards konzeptionelle Beschränkung ist bedauerlich; denn das “lineare” Modell von Woodward bietet - ähnlich wie die Facharbeit, das Schülerexperiment, die Problemaufgabe - eine ausgezeichnete Voraussetzung, dass die Schüler ihre Projekte weitgehend selbständig entwerfen und durchführen können. Hier ist der Lehrer dann wirklich nur der „Helfer„ und „Berater„, der Fragen beantwortet und Impulse, Anregungen, Empfehlungen gibt, und nicht der „Instrukteur„ und „Bremser„, der den Taten- und Aktionsdrang der Schüler dauernd kanalisieren und stoppen muss, mit dem frustrierenden und häufig demotivierenden Hinweis, dass erst dieses und jenes gelernt, geübt, geplant werden müsse, ehe das Projekt tatsächlich begonnen und verwirklicht werden könne.

2. Wie viele seiner deutschen Kollegen vermischt Suin de Boutemard zwei Ebenen der Argumentation (vgl. auch Kost 1977). Einerseits beschreibt er das Projekt - wie Woodward und Richards - als eine Unterrichtsmethode, die gleichwertig neben anderen Methoden wie dem Informations- und dem Problemunterricht existiert. Diese Gleichwertigkeit ist indes nur scheinbar, denn das Erwerben und Verarbeiten von Primärerfahrung wird von ihm - da authentischer und lebensrelevanter - weitaus höher bewertet als das Aufnehmen und Verarbeiten von Sekundärerfahrung. Andererseits erklärt Suin de Boutemard, wie Kilpatrick, daß der Projektunterricht ein “universelles” didaktisches Konzept sei, das alle Unterrichtsmethoden: den informationsvermittelnden Lehrgang ebenso wie das praktische Verhaltenstraining und das problemverarbeitende Unterrichtsgespräch - einschließt und umgreift. Der Projektunterricht, wie Suin de Boutemard und andere ihn konzipieren, ist inkonsequent und widersprüchlich, denn er ist sowohl ein spezielles Verfahren, mit der sich verschiedene Lerninhalte verbinden lassen, als auch ein generelles Prinzip, an dem sich letztlich der gesamte Unterricht orientieren muss, will er in pädagogischer und politischer Hinsicht als wertvoll und wünschenswert gelten. Suin de Boutemard erkennt diesen Widerspruch nicht. Er konstatiert lediglich einen didaktisch-methodischen Doppelcharakter, der schließlich dazu führt, dass das Projekt an der Spitze einer Hierarchie von Unterrichtsformen steht, in der es zugleich höchste Methode und oberstes Prinzip darstellt. Diese Stilisierung des Projektunterrichts zur besten und im Grunde einzig richtigen Form des Unterrichts ist theoretisch nicht zu legitimieren, aber auch praktisch nicht zu verantworten, bringt sie doch selbst die Lehrer in eine schwierige Lage, die zwar mit den Zielen und Absichten des Projektunterrichts übereinstimmen, aber aus naheliegenden institutionellen, zeitökonomischen und didaktischen Gründen traditionell unterrichten müssen und traditionell unterrichten wollen.

3. Suin de Boutemard ordnet - wie viele seiner Kollegen - den drei elementaren Unterrichtsformen Lehrgang, Problem und Projekt bestimmte Erziehungsziele zu. Er macht dies auf indirekte Art und Weise. Indem er den Projektunterricht mit dem hohen Anspruch der individuellen und gesellschaftlichen Emanzipation verknüpft, qualifiziert er Informations- und Problemunterricht als zweitklassig ab; denn die beiden zuletzt genannten Methoden bilden seines Erachtens nur systemstabilisierende Handlungskompetenz, keine systemtransformierende Handlungsperformanz aus. So wird der Projektunterricht durch Suin de Boutemard nicht nur über die anderen Unterrichtsformen erhoben, er wird auch zur einzigen und wahren Methode, die einer sozialen und demokratischen Gesellschaft angemessen ist. Zudem wird er unangreifbar und immun gegen jegliche Kritik. Welcher vernünftige Mensch ist denn gegen Freiheit, Mitbestimmung, Gerechtigkeit? Welcher Lehrer will nicht zur Selbständigkeit, Mündigkeit, Demokratie erziehen, zumal die Verfassungen, die Schulgesetze, die Lehr- und Bildungspläne ihn dazu ausdrücklich verpflichten? Mit der engen Koppelung von Erziehungszielen und Unterrichtsmethoden steht Suin de Boutemard nicht in der Nachfolge von Dewey, sondern von Kilpatrick, der als erster das Lernen am Projekt mit der Erziehung zur Demokratie gleichsetzte. Doch eine solche Gleichsetzung verkennt den Sachverhalt. Auch die anderen Formen des Unterrichts wie Vortrag, Lehrgang, Übung können offensichtlich zum kritischen Denken, verantwortlichen Handeln, sozialen Verhalten beitragen. Und daß der Projektunterricht sein Ziel der direkten demokratischen Schul- und Gesellschaftsreform durchaus verfehlen kann, davon zeugen die Beobachtungen und empirischen Untersuchungen, über die Zimmer (1987), Warnken/Klein-Nordhues (1991), Hackl (1994), Schümer (1996) und andere so anschaulich berichten.

Literatur

Bastian,

Johannes u. a. (Hrsg.): Theorie des Projektunterrichts. Hamburg 1997. Bossing, Nelson L.: Progressive Methods of

Teaching in Secondary Schools. Boston 1935. Brubacher, John S.: A History of the Problems of

Education. New

York 1947. Duncker,

Ludwig und Götz, Bernd: Projektunterricht als Beitrag zur inneren

Schulreform. Begründungen, Erfahrungen, Vorschläge für die Durchführung

von Projektwochen. Langenau 21988. Frey,

Karl: Die Projektmethode. Weinheim 81998. Gudjons,

Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen. Schülerorientierung,

Selbsttätigkeit, Projektarbeit. Bad Heilbrunn 51997. Hackl,

Bernd: Projektunterricht in der Praxis. Utopien, Frustrationen, Lösungswege.

Wien 1994. Hänsel,

Dagmar (Hrsg.): Handbuch Projektunterricht. Weinheim 21999. Knoll,

Michael: Calvin M. Woodward und die Anfänge der Projektmethode. In:

Zeitschrift für Pädagogik 34 (1988), S. 501-517. Knoll,

Michael: Lernen durch praktisches Problemlösen. Die Projektmethode in den

U.S.A., 1860-1915. In: Zeitschrift für internationale erziehungs- und

sozialwissenschaftliche Forschung 8 (1991), S. 103-127. Knoll,

Michael: John Dewey und die Projektmethode. Zur Aufklärung eines

Missverständnisses. In: Bildung und Erziehung 45 (1992), S. 89-108. Knoll,

Michael: Die Projektmethode - ihre Entstehung und Rezeption. zum 75.

Jahrestag des Aufsatzes von William H. Kilpatrick. In: Pädagogik und

Schulalltag 48 (1993), S. 338-351. Knoll,

Michael: Die Rezeption der ‘Projektidee’ in der schulpädagogischen

Literatur. In: Pädagogisches Handeln 3 (1999), S. 119-127. Kost,

Franz: Projektunterricht und “Kritische Didaktik”. In: Moser, Heinz

(Hrsg.): Probleme der Unterrichtsmethodik. Frankfurt 1977. S. 133-162. Kost,

Franz: Die Projekt(-ions-)methode. Zur Geschichte und Kritik des

didaktischen Projektbegriffs. In: Bildung und Erziehung 37 (1984), S.

29-36. Oelkers,

Jürgen: Geschichte und Nutzen der Projektmethode. In: Hänsel 1999. S.

13-30. Petri,

Gottfried: Idee, Realität und Entwicklungsmöglichkeiten des

Projektlernens. Graz 1991. Schilmöller,

Reinhard: Projektunterricht. Möglichkeiten und Grenzen entschulten

Lernens in der Schule. In: Regenbrecht, Aloysius und Pöppel, Karl-Gerhard

(Hrsg.): Erfahrung und schulisches Lernen. Zum Problem der Öffnung von

Schule und Unterricht. Münster 1995. S. 166-212. Schümer,

Gundel: Projektunterricht in der Regelschule. Anmerkungen zur pädagogischen

Freiheit des Lehrers. In: Zeitschrift für Pädagogik 34. Beiheft (1996),

S. 141-158. Suin

de Boutemard, Bernhard: Projektunterricht: Beispiel Religion. Düsseldorf

1973. Suin

de Boutemard, Bernhard: Projektunterricht und soziale

Handlungsperformance. München 1975. Suin

de Boutemard, Bernhard: Projektunterricht - wie macht man das?. In:

Geisler, Wolfgang u. a. (Hrsg.): Projektorientierter

Unterricht. Lernen gegen die Schule. Weinheim 1976. S.

25-34. Tanner, Laurel N.: Dewey’s Laboratory School.

Lessons for Today. New York 1997. Voß,

Stephanie und Ziegenspeck, Jörg W.: Das Projekt. Eine

hochschuldidaktische Herausforderung. Lüneburg 1999. Warnken,

Günter und Klein-Nordhues, Peter: Unbehagen an Projektwochen - von

Gesamtschulen lernen. In: Die Deutsche Schule 83 (1991), S. 181-198. Wöll,

Gerhard: Handeln: Lernen durch Erfahrung. Handlungsorientierung und

Projektunterricht. Baltmannsweiler 1998. Zimmer, Gerhard: Selbstorganisation des Lernens. Kritik der modernen Arbeitserziehung. Frankfurt 1987. |